皆さん、こんにちは。前回は、野中郁次郎さんが宗一郎さんを「フロシネスを備えた実践知リーダー」で「6つの能力」を備えていたと分析されたとご紹介しました。今回はその「6つの能力」の中で「直観の本質を物語る能力」から覗いていきましょう。

HP NIK – Nonaka Institute of Knowledge

読み解いといたのは、引き続き著書の中の「本田宗一郎 夢を追い続けた知的バーバリアン」(PHP、日本の実業家シリーズ)です。

直観の本質を物語る能力

これは、ミクロの本質直観をマクロの構想と関係づけ、時には対話を通じて概念化、物語化して、生きた言葉に変換する能力です。

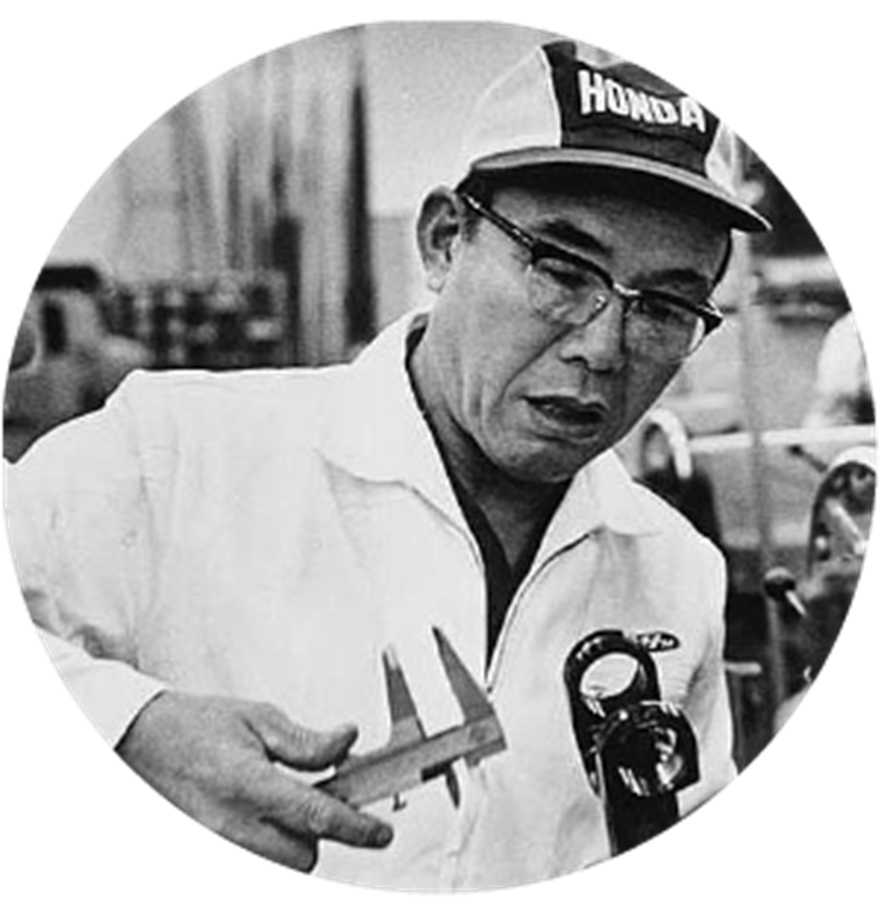

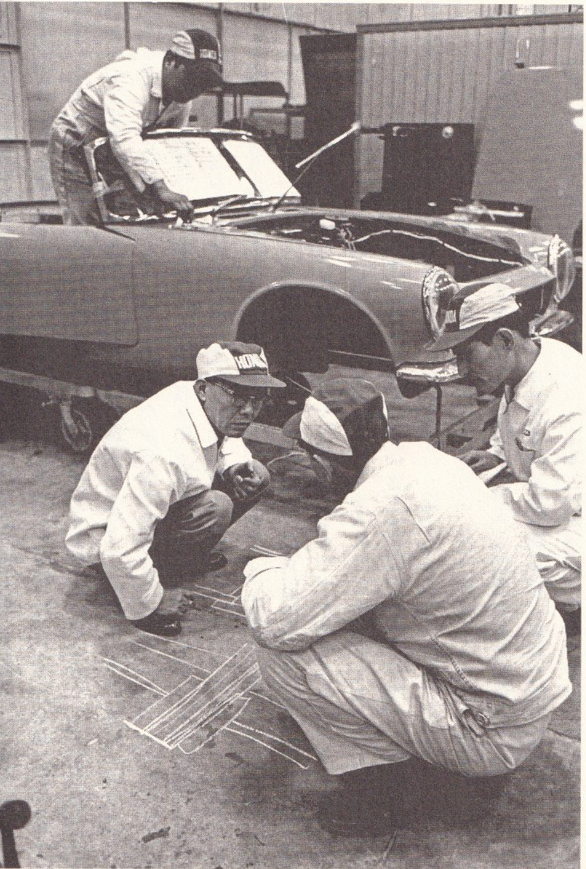

直観をポンチ絵で表現する、写真がその様子を物語っています。

宗一郎さんは開発現場にも頻繁に出入りされていたようです。スタッフが設計図を引き始めるのを肩越しに見ていた宗一郎さんは「これじゃ駄目だ」と、鉛筆で乱暴な絵を書き入れてしまうこともあったようです。スタッフは一からのやり直しです、泣。

今はコンピューターで図面を描くので、周囲から覗きにくいのですが、昔はドラフターで描いていたので、周囲から丸見えでした。見られているという緊張もありました。先輩から聞いた話では同じようなことを経験したようです。一生懸命描いたレイアウト図面を見た上司がダメだと伝えるのに、赤マジックか何かで大きくバッテンを描かれたことがあったそうです。今なら、パワハラなんでしょうが、私だったら心が折れてしまいますね。面子も丸つぶれです。

私は、個人的にレイアウト図面にバッテンを描かれたことはありませんが、

先輩たちのレイアウトを見抜く目はやはり鋭いものを感じていました。私が初めて新規のエンジンレイアウトを描いた機種で、そのレイアウトの検定会をやった時のことでした。上司であのCBX400Fのエンジン設計を担当された方が私のレイアウトを見て「何か線が細いんだよね」とおっしゃいました。当然描いてある線の太さのことではなく、構造的に華奢なイメージを持たれたんだと思います。そんな方の一言ですから開発中ずっと心に引っかかっていました。幸い大きな問題もなく量産を開始したのですが、逆に油断をせずに開発できたことは良かったのだと思います。

エンジンのレイアウト図や組み立て図が公開されることはあまりにないと思いますが、先日行ったホンダのコレクションホールにRC142の組み立て図が展示されていました。マン島TT初参戦マシンに搭載されたエンジンです。空冷4ストロークDOHC、125cc、4バルブ、2気筒エンジンでした。

現在のエンジンから見て特徴的なのは、並列2気筒の組み立て式クランクシャフトで軸受けがメタルではなくコロ軸受けが採用されています。動弁系には、タペットラッシュアジャスターが採用されています。またバルブハサミ角度も大きく、当時主流のできる限りバルブサイズを大きくして高回転で廻して出力を出すという手法ですね。圧縮比も高くしたいため、ピストンの頭部形状が大きく盛り上がっています。図面は、技術の進化と歴史を学べる貴重な資料です。バイクのエンジンに限らず、機械遺産として図面もドンドン公開して欲しいですね。

また、歴史好きという一面もあったようです。「人間の歴史というものは、たしかに過去の記録である。一面で、私ほど前ばかり見て後ろを振り返ることをしなかった者も少ないだろう。子供の頃の話を出すにしても、それは私にとっては単なる過去の思い出話としてではなく、現在を知り、未来を語るための私の体験として出す話題なのである。」とおっしゃってます。「温故創新」(ふるきをたずねあたらしきをつくる)とはこういうことですね。

物語を実現する政治力

これは、あらゆる手段を巧みに用い、自分が作り上げた物語を万難を排して実現への導く能力のことです。

本人いわく、「つい手が出てしまう。部下を殴ってしまうのである。」とのこと。

「時間とのきびしい戦いの中、懸命にやっていた頃は、ちょっとした開発段階のミスなどによって仕事が頓挫するのは、本当に手痛いことだった。そんなミスをおこした者に対しては、どんないいわけがあろうと猛烈に腹が立った。正直なところ、ミスをした人間を憎いと思い、本気で怒鳴りつけ、口より先に手が出ることさえあった。だが、少し落ち着くと、必ず自己嫌悪に陥ったのも事実だ」。

昔、工場で働いていた販売店のおやじさんと話をしたことがありました。工場で猛烈に腹がたったことがあった時に、鋳造用の柄杓に溶けたアルミが入った状態でミスをした人間を追い回したそうです。頭からかけてやりたいくらい腹が立っていたそうですが、柄杓を振りかざしたときには、温度が下がってアルミが固まってしまい、その作戦は失敗に終わったと言ってました。真偽は定かではありませんが、さもありなんということですね。

実践知を組織する能力

これは、自らの全人格に埋め込まれている賢慮(フォリシネス)を、実践を通じて組織のメンバーや部下たちに伝承して彼らを育成し、賢慮を組織に確実に根付かせる能力のことです。

1945年、イギリスのマン島で行われる世界最高峰のオートバイレース・TTレースに出場を決めた時のことです。当然、出場マシンは自作する必要がありました。何より必要だったのが、リッター50馬力しか出ない125ccのエンジンを100馬力まで出るようにつくり変えることだったようです。担当者は、後に3代目のホンダの社長に就任する、当時入社したばかりの新米エンジニア、久米是志さんでした。5基のエンジンを開発するものの、いずれも失敗してしまいました。もうあとがありません。最大の課題はエンジンのコンロッドのベアリングでした。エンジンの回転が上がると摩擦が増え焼き付きが生じてしまっていたのです。

その話を聞きつけた宗一郎さんがすぐにやってきました。その小さなベアリングを手に取って、まじまじと見た後、「お前、こんなもんでなく、もっと思いっきり薄く華奢にしてみろ」と命令しました。今でも耐久性が問題なのに、それ以上薄くしたら、すぐ壊れるだけだ。久米さんはそう思いながらも図面を描き、試作にまわしました。失敗確実なことを実行し貴重なエンジンをまたおしゃかにしてしまうのか、と気が重かったそうですが、中止を進言したところで、「やってみもせんで何がわかる。やってみてからものを言え」と雷が落ちるに決まっていました。ところが実際にエンジンを始動させると、案に違って、なかなかよい調子で回ります。回転数を思い切り上げても焼き付きが生じません。宗一郎さんのアイデアが正しかったようです。後日、焼き付きを抑えるには、ベアリングを華奢で軽量化することが理論的に正しいことが証明できたそうです。ベアリングは不等速回転をしており、そこには慣性力が働くからです。宗一郎がその理論を理解していたわけではない。押して駄目ならひいてみな、それまでとはまるで逆の方策を実物を使って「試す」ことの大切さを、社長自ら若手エンジニアに知らしめたのです。やはり「成功とは99%の失敗に支えられた1%である」ということですね。

当時のレーシングマシンの開発については、雑誌 RACERS VOL.70に詳しいですが、マシンは異なりますが、当時のベアリングの構造の説明があります。ベアリングの耐久性には、ローラーとクランクピンとの接触面圧や潤滑条件が大きく影響しますが、ローラーは太くすると面圧は計算上下がりますが、太くしすぎても効果が出なかったり、給油も給油の穴の位置と爆発荷重がかかるタイミングとの関係が重要だったり色々とノウハウが詰まっているようです。

最後に

3回に渡って、野中郁次郎さんが見た本田宗一郎さんを覗いてみました。

「夢を追い続けた知的バーバリアン」。宗一郎さんの言葉にありました。「行動なき理念は無価値である、理念なき行動は凶器である」と。