日本経済新聞が2025年1月14日、「国内二輪出荷、2024年は15%減」と報じた。この記事は、趣味性の高いバイクが低迷している、と分析した。コロナ・バイク・バブルは崩壊したとみてよい。

私はバイク乗りとして、またバイク・ビジネスに少し関わる者として、この状況を憂いている。そしてこのバイク需要の低迷は、バイク・メーカーが若者の取り込みに失敗したからだと思っている。

バイク再生の道は、若者を熱狂させるバイクをつくるしかない。だから昭和の怪物、ヤマハRZ250に注目した。国内4メーカーに、令和のRZをつくって欲しい、と提案する。

参照:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0971D0Z00C25A1000000/

若者はバイクに見向きもしない

若者はなぜバイクに乗らないのか。

実は4メーカーのバイクの生産状況は、それほど悪くない。輸出が堅調だからだ。しかし国内の新車出荷台数は黄色信号が灯っている。以下の表は、二輪新車国内出荷台数のうち、私が「バイク」と呼ぶ126~250㏄(軽二輪車)と251㏄以上(小型二輪車)を抜き出したものである。

二輪新車国内出荷台数

| 単位:台 | 軽二輪車 | 小型二輪車 |

| 126~250㏄ | 251㏄以上 | |

| 2019年 | 52,770 | 41,838 |

| 2020年 | 67,481 | 36,712 |

| 2021年 | 67,146 | 58,164 |

| 2022年 | 60,088 | 75,616 |

| 2023年 | 67,142 | 67,925 |

| 2024年 | 42,300 | 54,500 |

126~250㏄バイクも251㏄バイクも、コロナ前の2019年より、コロナ後の2020、21、22、23年のほうが上回っている。これがコロナ・バイク・バブルだ。コロナ禍では人と接触することが危険とされたので、単独行動ができるバイクを趣味にする人が増えたのだ。

コロナは2023年5月5日に、WHOが緊急事態宣言を終了させたことで終わったが、その翌年の2024年には、126~250㏄バイクも251㏄バイクもどちらも激減している。バブルは崩壊した。

そして126~250㏄バイクに至っては、2024年(42,300台)はコロナ前の2019年(52,770台)を下回ってしまった。より安価な126~250㏄バイクは、収入がより少ない若者に支持されていたと仮定すると、コロナ・バイク・バブルの崩壊は若者において深刻である、といえそうだ。

バイクはスマホ・ネトフリに勝てない

よくよく考えてみると、若者がバイクに魅了される理由はなく、むしろ嫌う理由ばかりだ。

バイクを嫌う理由その1

超高強度グラスファイバーでつくったヘルメットを被り、胸、肩、肘、背中、膝、脛にプロテクターをつけ、やはりプロテクターつきの手袋とプロテクターつきのブーツを着用してようやく安全が確保される走る乗り物なんて、バイクぐらいしかない。

若者が「どうしてそんな危険なものに乗らなければならないのか」と考えるのは合理的だ。

バイクを嫌う理由その2

「バイクは風を感じられる」とよくいうが、オープンカーに乗っても同じ風を感じるだろう。遊園地のジェットコースターでも強い風が吹く。つまり風は、バイクだけのものではないのだ。

バイクを嫌う理由その3

「バイクには乗りこなす面白さがある」ともよくいわれるが、それはつまり高度な運転スキルが必要という意味であり、つまり乗りこなしにくい乗り物であることを告白しているようなものだ。

バイクを嫌う理由その4

バイクは雨、粉塵、虫にさらされる。つまりバイクに乗ることは、わざわざ不快を味わいにいくようなものだ。

バイクを嫌う理由その5

純粋に旅を楽しむならバイクよりも、自動車、電車、飛行機、船のほうが圧倒的に有利だ。

バイクを嫌う理由その6

お金がかかる。いわゆる「ちょっといいバイク」は今はもう100万円を超える。それにガソリン代、車検代、保険代、駐輪代、整備代がかかる。

一方で、スマホをギガ無制限で使って、ネットフリックスとアマゾンプライムの両方に加入しても月1万円程度。しかもそれらはかなり高質なエンタメだ。

世の中にバイクより安価でバイクより楽しいものはゴマンとある。

今のバイク界は「オヤジうじゃうじゃ」状態

ここまでバイクの悪口をいっているうちに、疑問が湧いてきた。ではなぜおじさんたちは、こんな最悪の乗り物に乗り続けるのか。しかも嫌々乗っているのではなく、熱狂的に乗っている。

その答えは、これだと思う。

■人は14歳で好きになったものを一生好きでいる

これは私がどこかで聞いた説で、誰がいっていたのかも忘れた。しかし私はこの説に真理が含まれていると感じる。自分自身、14歳の前後でバイクを好きになり、それが40年後も継続しているし、私の周囲の中高年男性をみてもこの説に当てはまるのだ。

そして2025年の50歳の14歳は1989年、60歳の14歳は1979年だから、バイク・ブームにドンピシャだ。

ヒヨコが、殻を割って世界に出て最初にみたものを親と思うように、14歳をバイク・ブームのなかですごした現在の50、60代は今もバイク熱にうなされている。

これが、若者が少ないバイク界におじさんがウジャウジャいる理由だ。そして、おじさんウジャウジャの場所に、若者が行きたいと思うだろうか。

おじさんのバイク熱は健在

先ほどの二輪新車国内出荷台数をもう一度みてみよう。

(再掲)二輪新車国内出荷台数

| 単位:台 | 軽二輪車 | 小型二輪車 |

| 126~250㏄ | 251㏄以上 | |

| 2019年 | 52,770 | 41,838 |

| 2020年 | 67,481 | 36,712 |

| 2021年 | 67,146 | 58,164 |

| 2022年 | 60,088 | 75,616 |

| 2023年 | 67,142 | 67,925 |

| 2024年 | 42,300 | 54,500 |

251㏄以上バイクは、2023年、24年と2年連続で前年割れを起こしているが、それでも2024年の54,500台は、コロナ前の2019年の41,838台の30%増である。

仮に251㏄以上バイクを高額バイクとして、収入が高い中高年がよく買っているとすると、中高年たちはコロナ・バイク・バブル崩壊後も、しっかりバイクを買い支えていることになる。

しかも2022年からは、高額バイク(251㏄以上)のほうが、低額バイク(126~250㏄)より売れているのだ。高いほうが売れることは、メーカーにとって喜ばしいことであるが、おじさんにしか売れていないとすると、未来は暗い。

相撲観戦と将棋にバイクが並ぶ状態

現在の50代にとって、10代で乗ったバイクは反逆の象徴だったのではないだろうか。3ナイ運動に逆らって「停学上等」でバイクを買い、ある者は海岸道路を暴走し、ある者は峠道でサーキットごっこに明け暮れた。

バイクの趣味は、NHKの大相撲中継を観戦することや、囲碁や将棋をプレイするのとはまったく異なるものだったはずだ。

ところが今は、バイクの趣味が相撲観戦化、将棋化しているのではないか。つまり、尖ったところがまったくなく、ほのぼのしている。もっと酷い言葉を使うと、ダサい、だ。

道の駅の二輪駐車場にいるのは、「その腹に何が入っているのか」と疑問になるほどの太鼓腹の中高年男性と、「よくそこまで痩せられましたね」と聞きたくなる細身の中高年男性ばかり。

中高年の大型バイク乗りは少し前まで排気量マウントを楽しんでいたが、それが恥ずかしい行為であると知ると、今度は盆栽鑑賞をするようになった。

私は、北海道のある道の駅でCB1300SFに乗る中高年ライダーに声をかけられた。その人は「他人のバイクをみるのが好きなんだよね」と言った。自宅から最も近いこの道の駅に来て、半日くらい他人のバイクをみて帰宅するそうだ。私は「わかる」と思ってしまった。

現在の50代60代男性ライダーが、若いころに「相撲観戦や将棋はダサい」と思ったように、現代の若者が「バイクってダサい」と思っていたとしても不思議はない。

【提言】令和のRZをつくるべき理由とそのコンセプト

(バイク再生には、このバイクの令和版をつくるしかない――と思わせるRZ250。写真は公式サイトから。以下同)

私はRZ250こそが1)80・90年代のバイク・ブームの着火点であり、2)当時の少年を40年以上バイクに釘付けにした犯人、であるととらえている。

だから令和にRZ250のようなバイクが登場すれば、現代の10代20代をバイク界に呼び寄せることができるだろうし、彼らを向こう40年にわたってバイク・メーカーの顧客にできると思うのだ。

iPhone、ディズラン、大谷に匹敵するバイクを

私がRZ250を、数多(あまた)ある国産名車のなかでも特別視するのは、「これに乗りたい」と思わせたバイクだからだ。

今、バイク・メーカーのマーケティングやプロモーションがうまくいかないのは、バイク・ファンを増やそうとしているからだろう。バイク・メーカーは「もっとバイクに乗って欲しい」と思ったり、「バイクに買ってもらうにはどうしたらいいか」と考えたりしている。

しかし1980年代の10代20代は「バイクに乗りたい」と思ってRZ250を買ったのではなく「RZに乗りたい」と思ってこのバイクを買ったのだ。

趣味に多額のカネをつぎ込む人が最初にすることは、ジャンル全体を好きになることではなく、まずは、ジャンルのなかの特定の1つを徹底的に好きになることだ。

つまり「スマホが欲しい」ではなく「iPhoneが欲しい」と考える。「遊園地に行きたい」ではなく「ディズニーランドに行きたい」と思う。「アメリカに大リーグの試合を観に行きたい」ではなく「大谷翔平を観にアメリカに行く」なのだ。

ではなぜRZ250は、このような絶対的な商品力を持つことができたのだろうか。

令和版RZの必須条件

RZ250には次の要素が含まれている。そしてこれらは令和のRZに加味しなければならないものだ。

■RZ250を構成する要素(令和のRZに必要な要素)

●妥協のないデザイン

●使い回しではないデザイン

●圧倒的な性能

●低排気量で安価

ほぼすべてのバイク・メーカーは、高額・高排気量バイクに高いレベルのデザインをおごり、低額・低排気量バイクに格好悪いデザインを与えている――と私にはみえて仕方がない。そして、低額・低排気量バイクのデザインの質を落とすのは「やっぱり格好良い大型バイクに乗りたい」と思わせる戦略ではないか、と疑っている。

ところがヤマハは、わずか250㏄のRZ250のデザインに妥協しなかった。

そして、多くのバイク・メーカーは、低額・低排気量バイクのデザインを、高額・高排気量バイクに似せてつくる。以下の3台のバイクはホンダのSSシリーズである。上から順に1,000㏄、400㏄、250㏄であるが驚くほど似ている。いや、悲しくなるほど似ている。

下位モデルに上位モデルに似たデザインを持たせると、下位モデルの購入者はちょっとだけ上位モデルを所有した気持ちになることができる。だから上位モデルと酷似した下位モデルは売れる。

しかも、下位モデルをデザインするときに上位モデルを真似ればよいので、描くコストを抑えることができる。安く儲けることができるのだから、デザインの使い回しをしない手はない。

さらにRZ250は排気量こそ250ccだが、その動力性能は驚くべきものだった。35psの出力に対して車重は139kg(乾燥重量)で、パワーウエイトレシオは1kgあたり0.25ps。これは、翌1981年に登場した伝説の中型バイクことCBX400F(48ps・173kg)の0.27ps/kgに匹敵する数値である。

そして価格は、RZ250の35万円に対して、CBX400Fは12万円高の47万円。当時のヤマハはカネのない若者に優しかったのだ。

2025年の物価は1980年の1.5倍とされている。したがって1980年のRZ250の35万円は、現在の価値にすると53万円になる。現代の250㏄最高峰である4気筒のカワサキZX-25R SEは99万円、CBR250RRでも90万円だから、RZ250はバーゲン価格といえる。

このように現代の250㏄の上位モデルにはRZ250の成功方程式が1つも含まれていないのである。

ハンターカブに一条の光をみるが

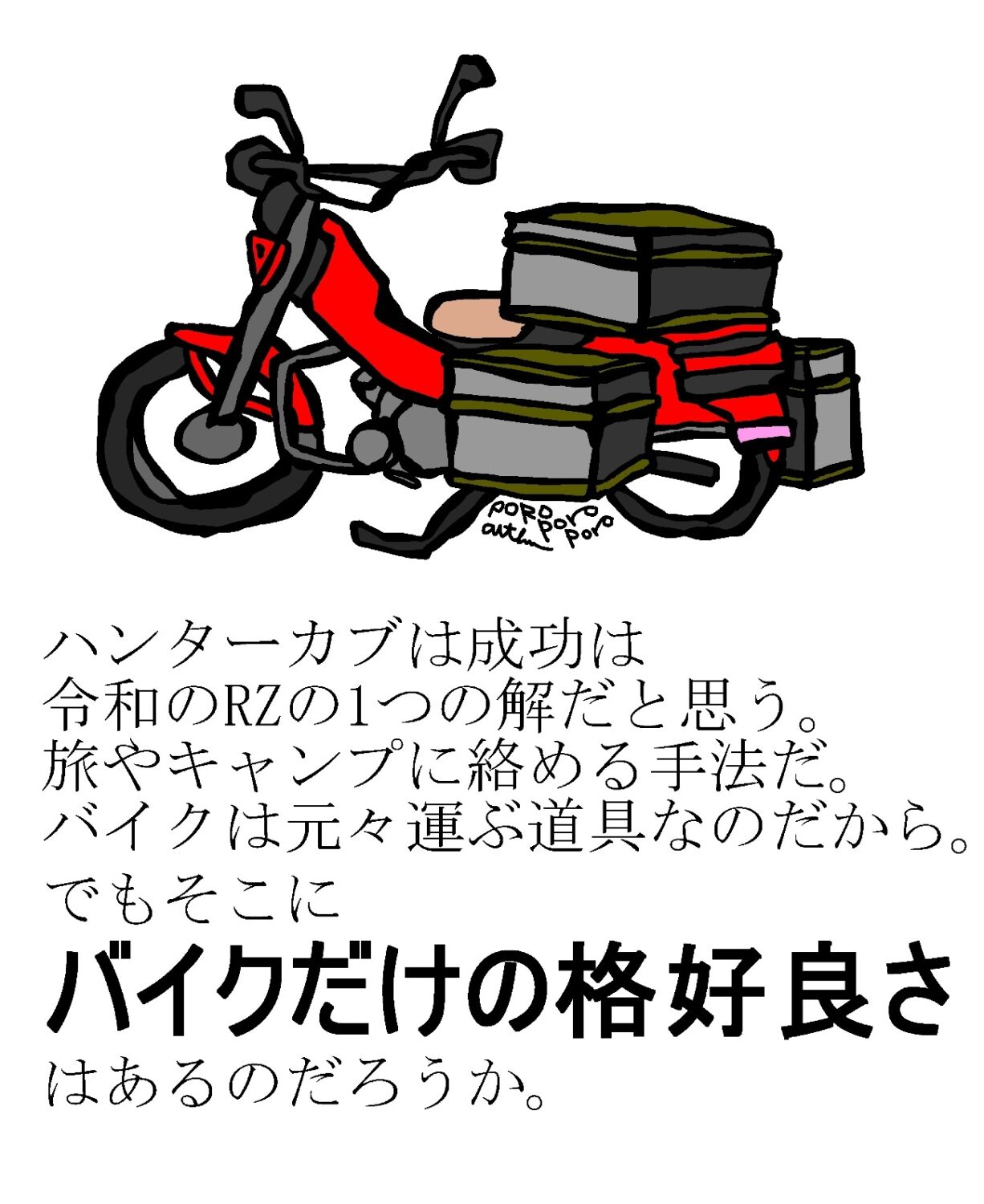

ホンダCT125(以下、ハンターカブ)は、小排気量で手ごろな値段、格好良さに妥協せず、魅力的な性能を有する現代バイクといえそうだ。つまり令和のRZに求められる要素が詰まっている。だからこそ爆発的ヒットになったのだろう。

ただ1点気になるのは、そこにバイクだけの格好良さがあるのか、だ。以下の2枚の写真はハンターカブの公式サイトに掲載されているもの。1枚は自然のなかに、もう1枚はオシャレなカフェの前にハンターカブを置いている。

これはつまり「自然を楽しむツールとしてのバイク」「街乗り用バイク」をPRしているのであって、RZ250のようなバイクだけの魅力で勝負しているようには、私にはみえないのだ。

つまりハンターカブのアプローチは正しいとは思うが、これに令和のRZを担わせるには荷が重い。

まとめに代えて~「隼いらね」と言わせて欲しい

私は典型的な令和のおじさんライダーだ。10代前半で魅了されて以来、バイク熱が収まらない。1年前までずっと中型バイク(250~400㏄)に乗ってきたが、去年とうとう大型バイクを買った。2001年製の初代隼だ。

つまり、いきなり憧れの大型バイクに乗ったわけではない。それは、経済的事情、低いバイク操縦スキル、弱気なマインドが邪魔をして、大型バイクに乗れなかったからである。それでもバイクの趣味を続けられたのは、中型バイクが魅力的だったからだ。

マーケティングでは、私のような長年にわたって同じ商品にカネを使い続ける消費者を「忠誠心(ロイヤリティ)が高い顧客」と呼ぶ。つまりバイク・メーカーとしては理想の客である。バイク・メーカーが存続するには、そしてバイク・ビジネスを成長させるには、高ロイヤリティ顧客が必要で、だからこそ私は令和のRZを提唱するのである。

ヤマハでもホンダでも、カワサキでもスズキでもいいので、私に「初代隼なんて乗っている場合じゃない」と思わせる、劇的に格好良い中型バイクをつくって欲しい。