この「シリーズ・デザインを考える」で初めてアドベンチャー・バイク(以下単に、アドベンチャー)を本格的に扱う。私はデザインを考えるとき、つい格好良いものを求めてしまうのだが、それでアドベンチャーがノミネートされてこなかったのだ。

そう、私はアドベンチャーのデザインは格好悪いと思っている。アドベンチャーは、1)無駄にでかく高く、2)いかにも乗りにくそうで、3)それでいてオフの尖りが削られていて、4)どれも同じようにみえる、からだ。

しかし格好悪いのはデザインであり、「アドベンチャーの概念」についてはとても格好良く感じている。

王者、GSのデザインを考察

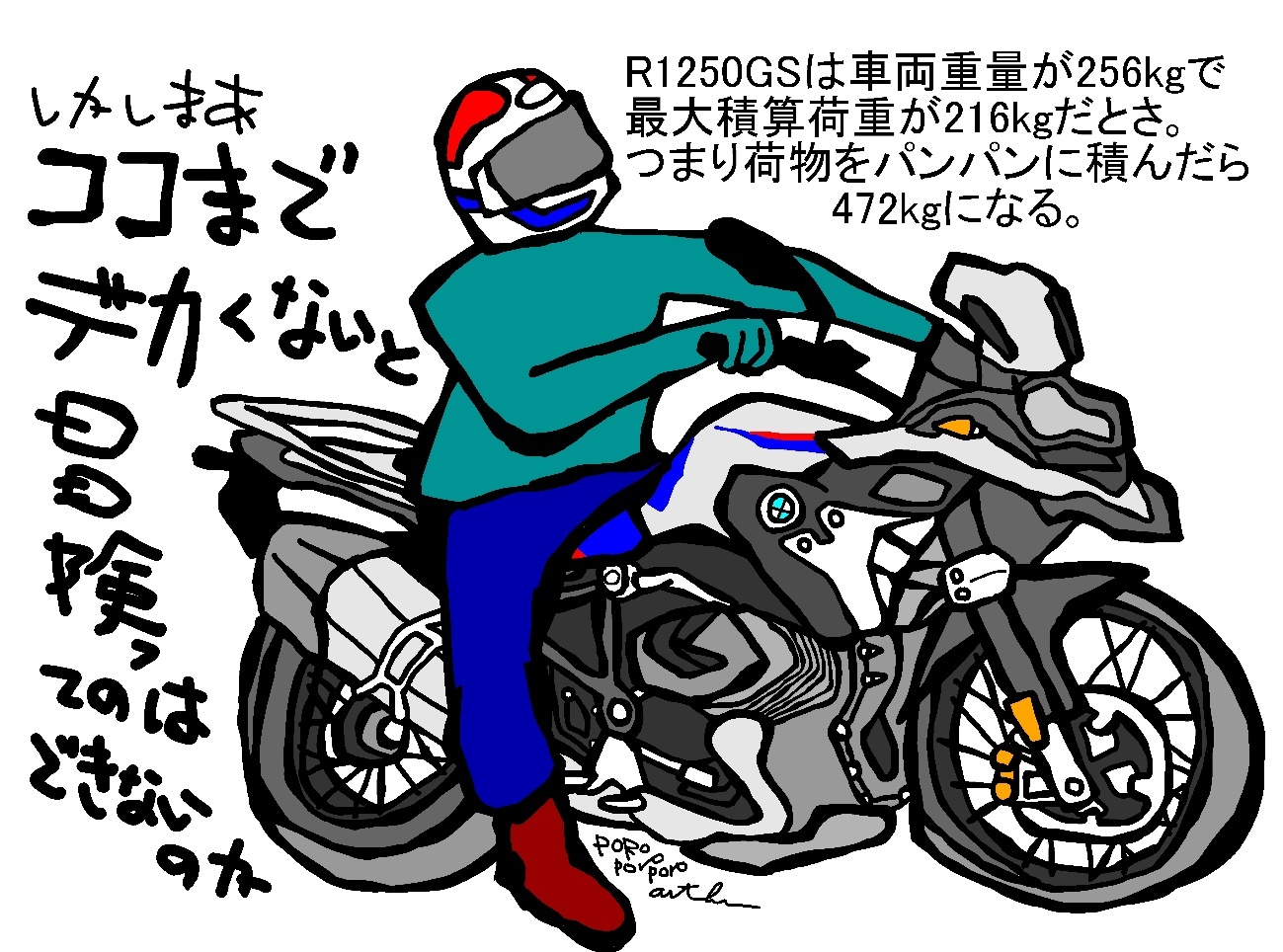

冒頭のイラストは、アドベンチャー界の王者、BMW・R1250GSだ。アドベンチャー好きなら一度は「いつかはGSに」と思ったことがあるのではないか。

そこでアドベンチャーのデザインの考察をGSから始めてみたい。

でかいほどよい、というコンセプト

R1250GSの車両重量は256kgで、巨大バイクの代名詞的なスズキ隼の264kgよりは軽い。ただ隼は4気筒だから、2気筒のR1250GSが「なんでそんなに重いんだ」と感じる。しかもアドベンチャーは悪路の走行を想定しているので「こんなに重くて大丈夫か」と心配になる。

R1250GSが重いことの理由の1つは、重い荷物に耐えられるつくりになっているからだ。このバイクにはなんと216kgまで載せることができる。したがって目いっぱい荷物を載せるとこのバイクは472kg(=256kg+216kg)にもなる。

R1250GSは2023年にフルモデルチェンジを受けR1300GSになった。

R1300GSの車両重量は260kgになり、最大積載荷重も228kgにまで増えた。目いっぱい荷物を載せると488kg(=260kg+228kg)となり500kg目前だ。

アドベンチャーはホンダもスズキもハーレーも出しているが、ことごとくでかい。バイク・メーカーは「アドベンチャーはでかければでかいほどいい」と考えているようだ。この思想の生みの親こそGSなのではないか。

パリダカで勝つために大きくなった

オフ車の要素を有することはアドベンチャーと呼ばれるための必要条件である。つまりオフ車の要素が1つもないアドベンチャーは存在しない。

そしてアドベンチャーのオフ車の要素とはズバリ、パリダカだ。

GSシリーズは1980年のR80G/Sから始まった。なお初代だけG/Sと表記されていた。

R80G/Sは797㏄で、その子孫であるR1300GS(1,300cc)の6割程度しかないが、当時としてはこれでも相当大きなオフ車だった。そしてR80G/Sはパリダカで優勝し、GSを生きる伝説にした。

砂漠を走るのでパリダカ用のバイクはオフ車でなければならない。しかも超長距離を短期間で走るから頑丈でなければならない。そしてメーカー各社は威信と大金をかけて参戦するから優勝しなければならず、それには速くする必要がある。

バイクを頑丈にするのにも、速くするのにも多くの金属が必要だ。それでパリダカ用のバイクは、オフ車ながら大きくなっていった。

また嘴(くちばし)か

R1300GSをみて真っ先に目がいったのは、X型のヘッドライトではなく、嘴である。嘴とはヘッドライトの下にある出っ張りのことで、アドベンチャーのアイコンのような存在になっている。

嘴はフェンダーの役割を担っている。フロントタイヤの上部にはフロントフェンダーがついているわけだが、パリダカ級の超悪路では、石はね防止策はこれだけでは足りず嘴が必要になる。嘴はライトを石や泥から守っているのだ。

なお市販車で初めて嘴をつけたのは1988年に発売されたスズキのDR750Sといわれている。このバイクはスズキのパリダカ・マシンDR-Zのレプリカ版で、こちらにも嘴がついている。

スズキはアドベンチャーに力を入れているメーカーの1つで、現在はVストロームと名乗っている。Vストローム・シリーズは250㏄、650㏄、800㏄、1050㏄をラインナップして、すべて嘴を持つ。

そしてドカティもムルティストラーダV4で顔を尖らせているのだ。

(上の写真は1988年発表のDR750Sで、最初の嘴の持ち主である。下の写真は現行のVストローム1050で、もちろん嘴つき)

結論、デザインには憧れるほどの格好良さはない

さて、話をGSに戻す。

R1300GSの大きさも、奇抜な嘴も、異様なX型ヘッドライトも悪くないと感じている。こういう車種があるから、バイクって楽しい、と思えるのだ。

しかし、1つのジャンルの王者のデザインが、これでいいのか、と思えてならない。奇抜さや異様さはいわば小細工であり、王者が使うものではない。横綱なら寄り切りや上手投げで勝って欲しいし、張り手ばかり使うと批判される。ボクシングのヘビー級チャンピオンなら右ストレートでKOして欲しいし、クリンチばかり使うと批判される。

そのほかのジャンルの王者たちは、小細工なしの王道のデザインがおごられている。

メガスポ王者のHayabusaは、グラマラスな膨らみと複雑に入り組んだラインがオーラをつくる。

SS王者のドカティ・パニガーレV4は、必要な筋肉しかつけない代わりに、必要な筋肉は徹底的に磨き上げるイチローや井上尚弥を連想させる。

ツアラー王者のホンダ・ゴールドウィングは豪華さ、力強さ、タフさを遠慮なく盛り込んだ結果、風格を身にまとうことに成功した。

これらの王者に共通する威風堂々なところが、GSのデザインからは感じられず、それが私の憧れをスポイルしてしまうのだ。

アドベンチャーの定義

アドベンチャーの定義は、オンロードにもオフロードにも最適化した走行性能を有し、超長距離ツーリングでも疲れない新設設計でつくられた、大きくて速いバイク、である。これはいわば共通認識的な定義であり、これに私の本音ベースの条件を加えるとこうなる。

それでは私的定義について説明していく。

私的定義の「オフ色強め」について

アドベンチャーはオンもオフもというコンセプトであるが、オフ色が強くないとつまらない。下の写真はホンダ・アフリカツインの公式サイトのトップページに掲載されているものである。

写真中の英語を訳すと「アフリカツインこそ本物のアドベンチャーだ」となるだろう。そして撮影場所は、砂漠よりは地面が固いので走りやすそうだが、それでも完全に未舗装の大地である。

ホンダのマーケティング・チームは、アフリカツインのオーナーは、この写真のようなシチュエーション、つまりオフの世界観に憧れを持っている、と考えたのである。

そして面白いことにR1300GSの公式サイトに掲載されている写真も、アフリカツインのそれと同じなのだ。以下のとおり。

つまりBMWのマーケティング・チームも、ホンダのマーケティング・チームと同じことを考えている――アドベンチャーはオフ色強めでなくっちゃ、と。

ただ、重要なのは「オフ色強め」であり、「オフばっかり」ではない点である。下の写真はムルティストラーダV4の公式サイトのものと、アフリカツインのものである。どちらも舗装道路を走っていて、アドベンチャーはオンも似合うことをアピールしている。私には「アドベンチャーをオンで走らせるのも格好良いでしょ」と聞こえる。

ただしどちらの写真も舞台は、都市間を結ぶ高速道路でも、ビル街を貫通する幹線道路でもない。岩場や地面剥き出しの丘のなかにある舗装道路なのだ。アドベンチャーが想定するオンは、オフのなかのオンなのである。

(上の写真はムルティストラーダV4で、下はアフリカツインのもの。これも驚くほど酷似している。どちらも舞台はオフっぽい環境下にある舗装道路である)

私的定義の「過剰」について

アドベンチャーは過剰でないと格好つかない。GSほどではないが、アフリカツインの車両重量は約240kg、Vストローム1050DEは約250kgと相当なものである。

どのアドベンチャーもシート高は約900mmで、日本人の成人男性で両足べったりになる人はそれほど多くないだろう。多くのライダーは、つま先ツンツン状態に悩まされることになる。

そしてフル・パニアはアドベンチャーの象徴となっているが、「このなかに隙間なく荷物を詰めたことがあるアドベンチャー・オーナーは何人いるのだろうか」と疑問に感じるほど大きい。

こうした過剰な装備がおごられているのは、アドベンチャーが過剰な旅を想定しているからだ。つまりアドベンチャーは、「今日1,000kmも走っちゃったぜ」程度の自慢は受け付けず、「10日間ぶっ通しで1万kmを走破する奴に乗って欲しい」と言っているのだ。ちなみに青森県のJR青森駅と山口県のJR山口駅の間の道路距離は約1,500kmなので、1万kmは本州横断6.5回分に相当する。

私的定義の「1,000㏄以上」について

なおアドベンチャーには中型排気量のバイクや大型ミドル・クラスのものもあるが、これらは1,000㏄以上のアドベンチャーのミニチュア版、入門版という位置づけになる。もし、1日1,000kmも走ることはないが、道の駅では「どうだ」と威張りたい、という人がアドベンチャーを買うなら、やはり1,000㏄超えは必要だろう。

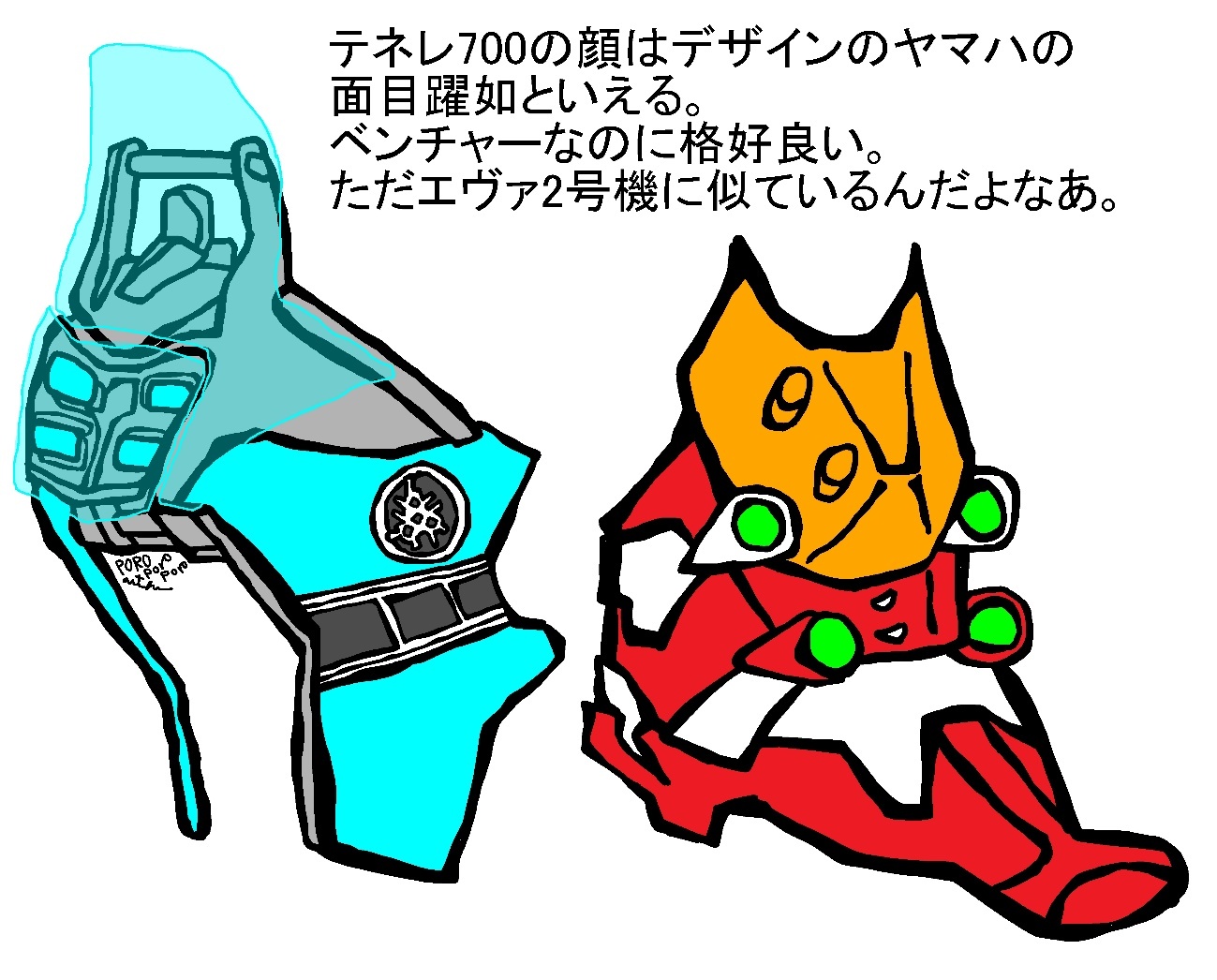

ただ例外的に、大型ミドル・クラスにも本物を感じさせるアドベンチャーがあり、それはヤマハ・テネレ700である。このバイクについては後段で解説したい。

デザインの格好悪さについて

これはハーレー・ダビッドソンのパンアメリカである。先ほど紹介した定義にすべて当てはまる、本物のアドベンチャーだ。

私は冒頭で、アドベンチャーのデザインは格好悪いといったわけだが、パンアメリカにもその指摘は当てはまると考えている。

――と、このようにいうと、「バイクのデザインの格好良い・悪いの判定なんて主観でしょ」と非難されかもしれない。そのため私は、アドベンチャーのデザインの格好悪さを、エビデンスを示しながら客観的に証明しなければならない。

無理が祟(たた)っている

その証明がこちらのバイク「パン900RS」である。これは私がつくった合成写真で、ヘッド周りやタンク、シートなどの上部はパンアメリカで、足回りとエンジンなどの下部はカワサキZ900RSである。

画像処理が荒いこともあり、格好良い、とまではいかなくても、しっくりくるデザイン、と感じないだろうか。

私はパンアメリカを初めてみたとき、上部と下部がまったく融合していない、と感じた。この違和感は、上部がオン風で下部がオフ風になっていることから生じている。

しかしこのパン900RSは、上部も下部もオンだ。パンアメリカの上部の前部は、実はストリート・ファイターのようで格好良い。だからZ900RSの下部に合うのだ。

もう1台紹介しよう。これも私がデザインしたSSGSである。

このSSGSはR1300GSをいじったもので、修正内容は、1)タイヤを小さくして、2)上部の前部を左下がりにして、3)全長を縮めて、4)上部の後部をカチ上げた。

R1300GSもパンアメリカ同様に上部と下部がちぐはぐなので、それを修正すると、このような知っている形になって安心できる。

アドベンチャーのデザインの格好悪さは、オンとオフを無理矢理融合させたことに起因する。これが私が出した結論である。

テネレ700は例外的に格好良いデザインだが

アドベンチャーのデザインで例外的に格好良いのがテネレ700だ。

ただし、テネレ700のデザインがいけているのは、オフ色がかなり強いからだろう。テネレ700のキャッチコピーは「冒険は、道の先にある」や「TOP IN ADVENTURE」であり、ヤマハはアドベンチャー色を打ち出しているが、排気量は688㏄で車両重量は208kgしかない。アドベンチャーに求められる過剰さが弱い。

まとめに代えて~概念の格好良さとは

違和感があるデザインを持ちながら、それでもアドベンチャーが多くのバイク乗りを魅了するのはなぜか。概念が格好良いからだろう。

メーカー各社のアドベンチャーの宣伝文句はとても詩的だ。例えば以下のとおり。あえてどのバイクのコピーであるかは伏せておくので、どのバイクのものか想像してみて欲しい。

メーカー各社のアドベンチャーへの想い

「かつて多くのライダーの心を捉え、今も魅了し続けているひとつの言葉がある。日常に倦み、非日常の夢見る時、その言葉“ADVENTURE”は、ふと心に甦ってくるのだ。」

「道を切り拓いて進むあなたは、どんな急な坂やカーブでも乗り越えることができます。たとえそれがオフロードであったとしても、あなたを止めるものは何もありません。あなたを駆り立てるものーそれは、あなた自身の勇気と信念、そしてパワフルなドライブトレインです。」

メーカーは、バイク乗りがロマンチストであることを知っている。冒険と呼ぶにふさわしいタフな旅は、バイク乗りが望むものである。この心理をくすぐるのがアドベンチャーなのだ。

したがってアドベンチャーのつくり手も乗り手も、デザイン上の格好良さなんてどうでもよいのだ。冒険を終えて泥だらけのバイクを洗いながら「このマシンでなければあの旅はできなかた」と思えたとき、アドベンチャーって格好良いな、と思えるのである。