皆さん、こんにちは! 今日もツーリング楽しんでいらっしゃいますか?

さて今回ツーリングは埼玉県東松山市への平和祈願ツーリングです。

今年は戦後80年の年となります。本コラムを御覧になっている方は、ほとんど戦後生まれのライダーだと思います。8月は6日が「広島平和記念日」、9日が「ながさき平和の日」、そして15日が「終戦記念日」(私の誕生日でもあります)と平和に思いを馳せる日々が続きます。

安全に思いを馳せる日としては、12日が日本航空123便御巣鷹の尾根墜落事故の日でもあります。以前、コラムでも紹介させていただきました。

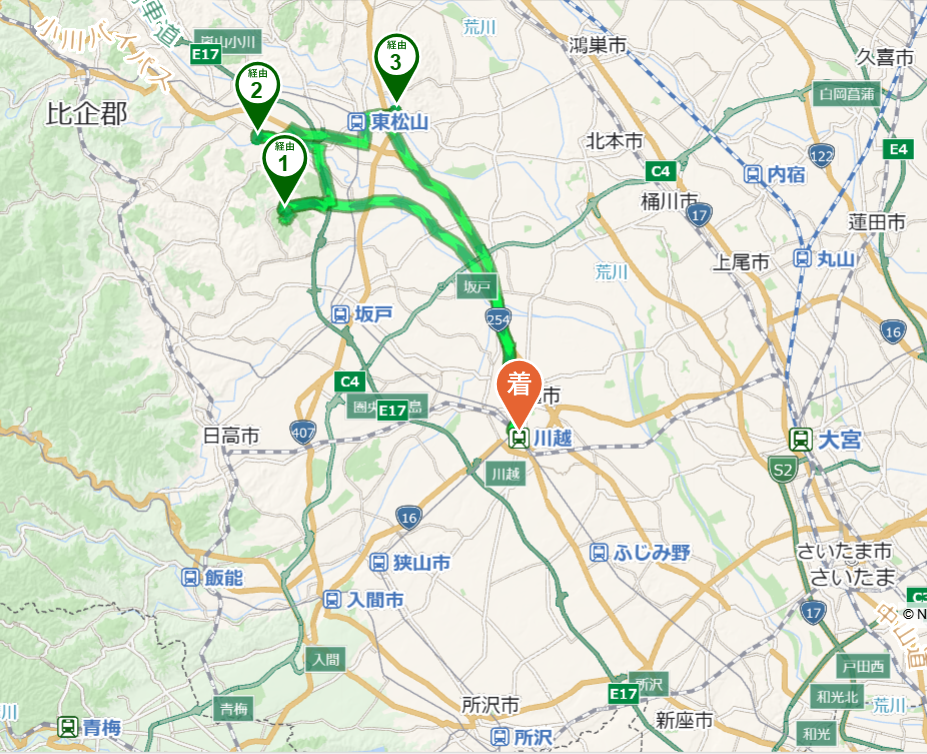

今回は、川越~埼玉県ピースミュージアム(埼玉県平和資料館)~原爆の図 丸木美術館~吉見地下軍需工場 の約50kmの日帰りツーリングです。

今回の相棒はホンダクロスカブC110です。以前、「クロスカブで行く、はじめてのバイクキャンプ」というコラムでもご紹介させていただきましたが、実用性と経済性を兼ね備えた頼もしい相棒です。

現在はモデルチャンジされていて、キャストホイール、チューブレスタイヤ、フロントディスクブレーキ、ABS、ギアポジションインジケーター、時計なども装備されて大幅に魅力アップしているようです。

さて燃料満タンとタイヤの空気圧チェックをしたらいざ出発です。

ところが、久々にエンジンをかけようとしたらバッテリーが弱っていてセルが回りません、泣。ニュートラルランプも点かないので重症です。でもカブにはキックスターターがあります。僅か数回のキックでエンジン始動!それもバッテリーの上がったフューエルインジェクションが始動できるのです。さすがカブのたくましさを感じました。

昔、BMWのF650CSという650ccの単気筒モデルに乗っていたときに、やはりバッテリーが上がったことがありました。キックスターターは付いていないので「押しがけ出来るのかな?」と思って販売店に電話したところ「出来ますよ、但し時速40km/h位のスピードでしたら」と言われあきらめたことがありました、笑。何かあったときに頼りになるのがキックですね。

キックといえばキック荷重を軽くするためにデコンプ機構といってキック時に圧縮を抜く機構がついています。その機構を開発した時に、実際に何人かにキックしてみてもらったところキック荷重は軽くなっているのに始動性が悪くなるという不思議なことが起きました。でも、その理由が分かりました。人間は、重いものは思いっきり蹴るけど、軽いものはそ~っと蹴ってしまうようです。そのため、着火チャンスが減って始動性が悪くなったようです。学習してしまえば問題はありませんが、もっと人間工学を学ばねばと思った出来事でした。

埼玉県ピースミュージアム(埼玉県平和資料館)

今回は、「児童文学のなかの戦争」という企画展が開催されていました。

物見山公園に位置する「埼玉ピースミュージアム(埼玉県平和資料館)」は、風化しつつある戦争の体験を次の世代に引き継ぎ、県民に戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えることで、平和な社会の発展に寄与することを目的として1993年に開館された施設です。

1920~1940年代の昭和初期から終戦までの期間を中心に、県民と戦争との関わりを展示した「常設展示室」をはじめ、国民学校や防空壕など、戦時中の一日が体験できる「疑似体験コーナー」、年3回開かれる「企画展示」、戦争と平和に関する本や資料を閲覧できる「図書閲覧コーナー」などがあります。また、約40メートルの高さの展望塔からは、関東平野が一望でき、秩父の山はもちろんのこと、富士山や浅間山、赤城山、筑波山、晴れた日には東京スカイツリーも眺望できます。

常設展、企画展に加えて、映画上映や年間を通じてのイベント実施など非常に盛りだくさんのミュージアムです。近隣の小中学生も社会科学習としてたくさん勉強に来ているようです。常設展の中では、沖縄戦、広島の原爆被災、長崎の原爆被災のコーナーが展示されており、展示品、写真、動画などがコンパクトに展示されており大変勉強になります。

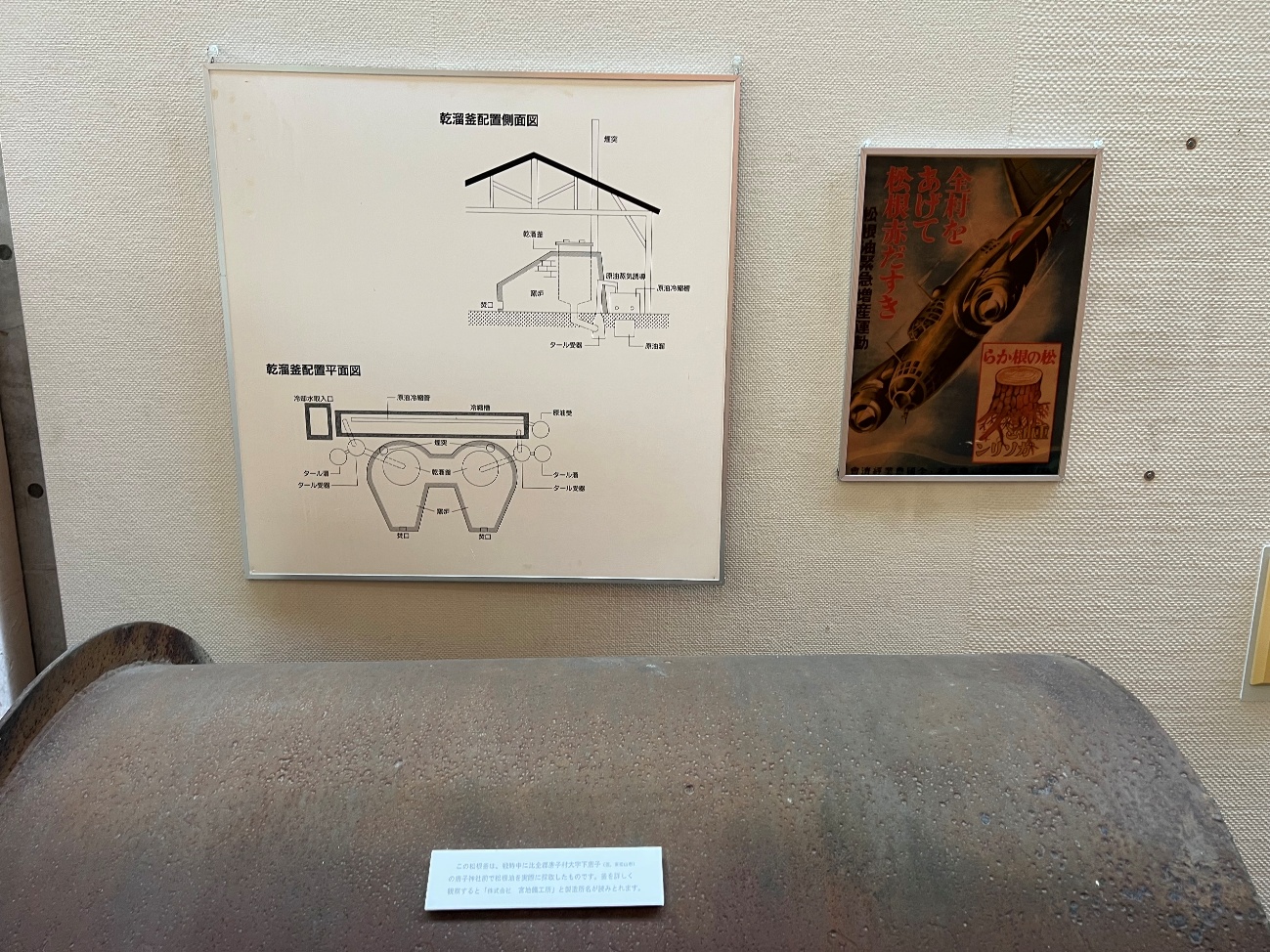

松根油(当時のカーボンニュートラル燃料?)

松根油の生産という興味深い展示がありました。文字通り松の根からとれる油で、いわば当時のカーボンニュートラル燃料ですね。

太平洋戦争がはじまり戦局が悪化すると、南方占領地からの石油の輸送が困難となり、松根油が注目されることになったそうです。松根油はオクタン価が高く、高高度を飛行する飛行機の燃料として貴重でした。製造方法は、根株を釜に詰めて加熱分解し、揮発分を冷却してタール分と松根原油を回収する乾留の方法で行われたそうです。松の根株の掘り出しには、人手不足のなか子供や老人まで駆り出され、また燃料にする薪の供出など生産地では大きな負担になったようです。現代版のこのような再生可能なカーボンニュートラル燃料が出来るといいですね。

原爆の図 丸木美術館

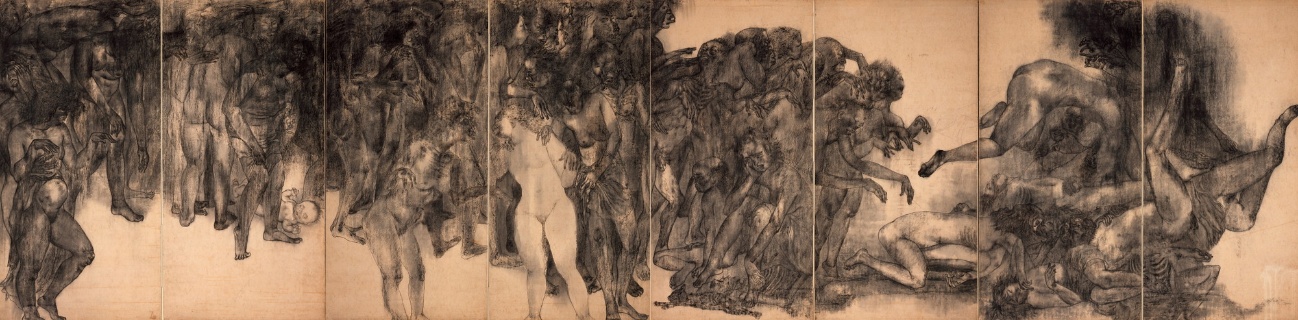

次は、原爆の図 丸木美術館です。ここは、画家の丸木位里・丸木俊夫妻が、共同制作「原爆の図」を、誰でもいつでもここにさえ来れば見ることができるようにという思いを込めて建てられた美術館です。

丸木美術館のHP:原爆の図 丸木美術館 | Maruki Gallery For The Hiroshima Panels

丸木夫妻は、原子爆弾が投下された直後の広島にいち早くかけつけ、戦後の米軍占領下、原爆被害の報道が厳しい検閲を受けていた時期に「原爆の図」連作を描きはじめました。そして日本全国を巡回し、公民館や寺院、学校の体育館などで展覧会を開催し被爆の実情を広く伝えました。その後も、戦争や公害など、人間が人間を傷つけ破壊することの愚かさを生涯かけて描き続けられました。

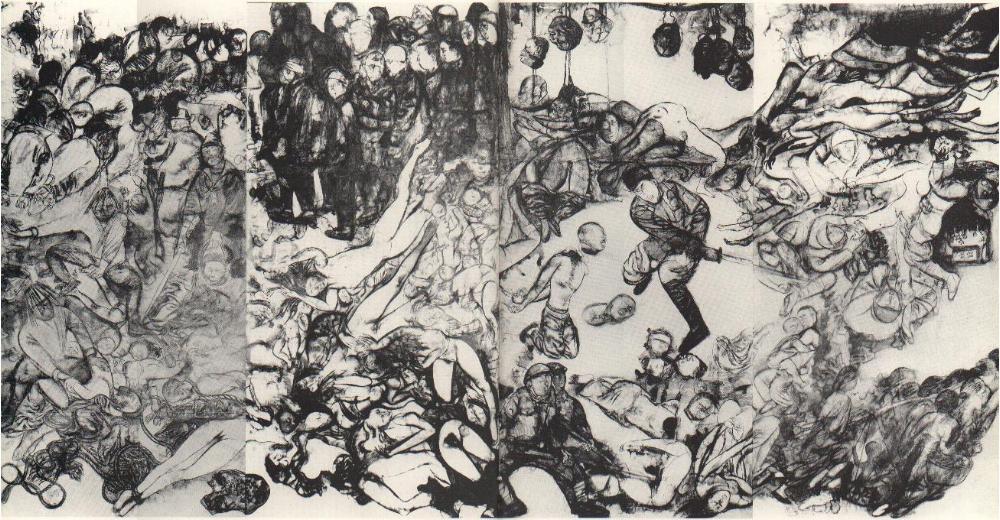

原爆の図が有名ですが、南京大虐殺の図も印象的でした。1937年、日本侵略軍に虐殺された人びとは、南京だけで30万人と言われ、広島長崎の犠牲者に匹敵する大量虐殺だったそうです。中国にはこの南京大虐殺事件の記念館があります。私も中国駐在時に訪れました。いかに残虐な事件であったかを紹介するたくさんの展示物がありました。各展示物にはそれぞれ上下三段に中国語、英語、日本語の説明文がありました。当然、一番下の日本語の説明文を読もうとするのですが、その時、同行してくれて中国人スタッフに言われました。「一番下の日本語ばかり見ないようにしてくださいね。日本人だとわかりますから。」思わず緊張が走りました。

ここでは、その他、アウシュビッツの図、水俣の図、沖縄戦の図なども展示されています。

その丸木美術館ですが、2025年9月28日(日)をもって全館改修工事のため長期休館に入り、リニューアルオープンは2027年5月5日(開館60周年記念日)頃とのことでした。

吉見地下軍需工場

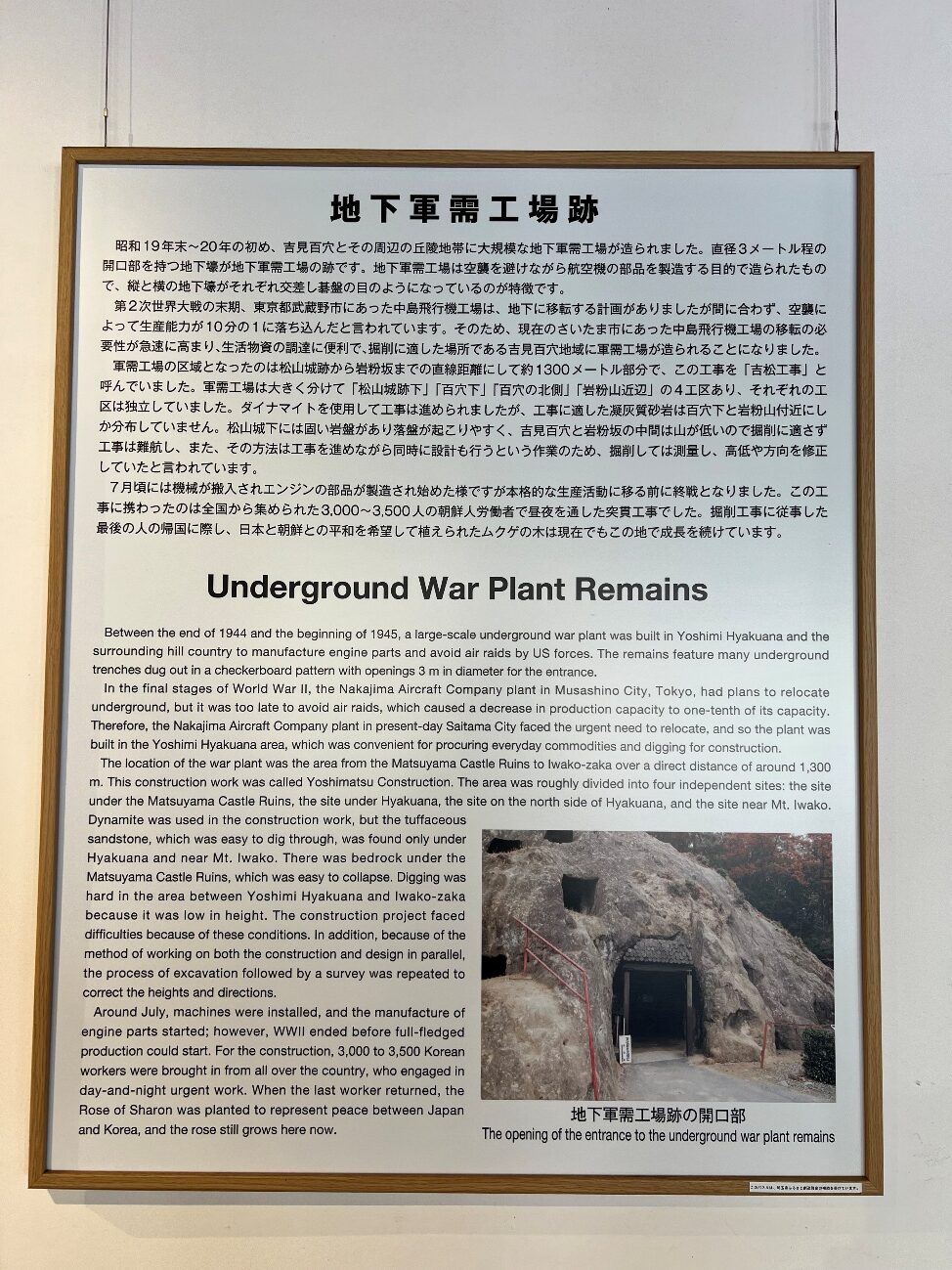

次は吉見地下軍需工場です。吉見百穴は古墳時代の末期(6世紀末~7世紀後半)に造られた横穴墓群で、大正12年に国の史跡に指定されました。横穴墓は丘陵や台地の斜面を掘削して墓としたものですが、死者が埋葬された主体部の構造は古墳時代後期の横穴式石室とほとんど同じそうです。百穴が分布する一帯は凝灰質砂岩と呼ばれる比較的掘削に適した岩盤が広がっていて、当時の人々は掘削するのに適した場所を探して横穴墓を造ったと考えられています。現在確認できる横穴の数は219基です。

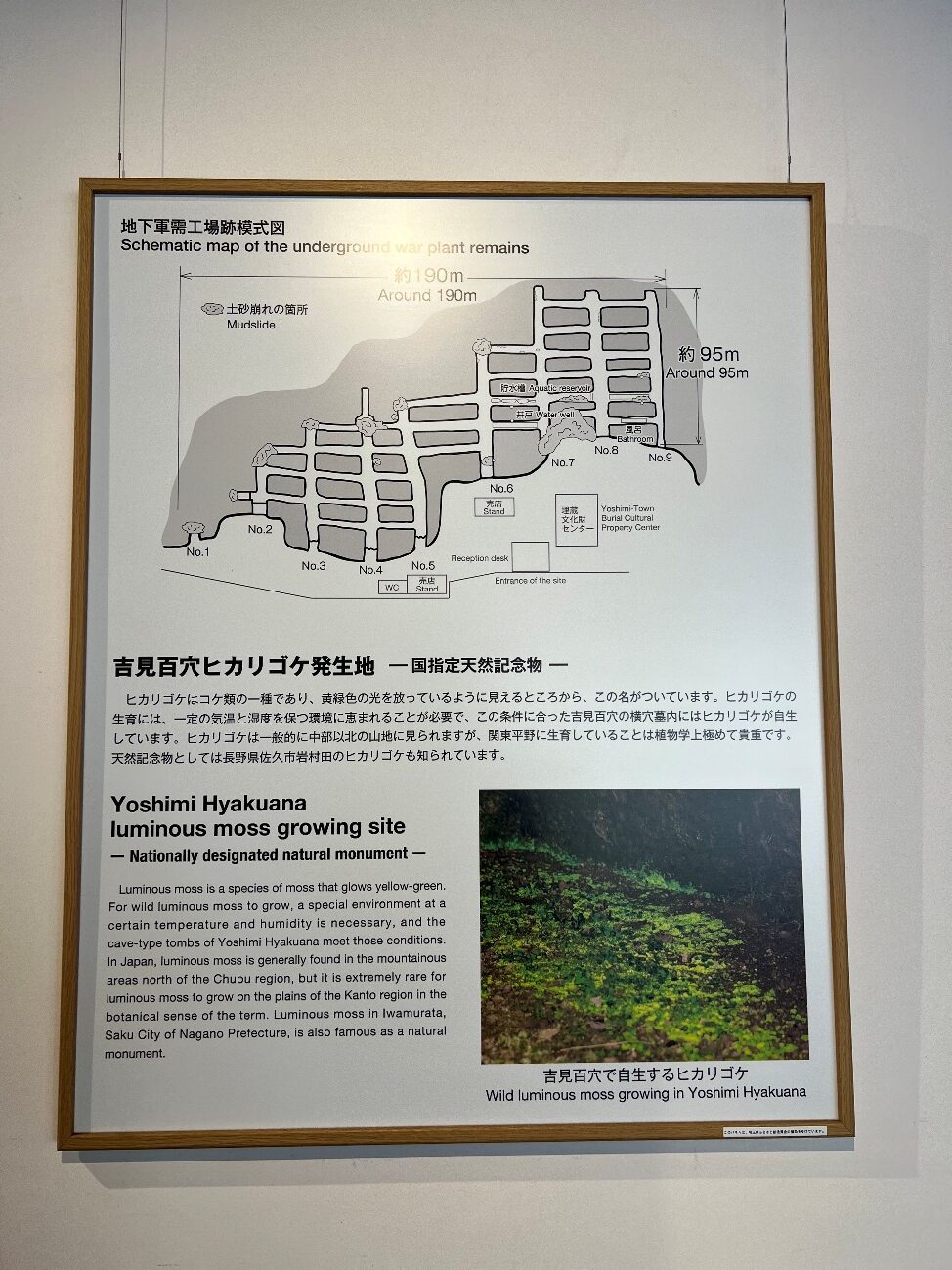

その吉見百穴とその周辺の丘陵地帯に昭和19年~20年に大規模な地下軍需工場が造られました。縦と横の洞窟がそれぞれ交差し碁盤の目のようになっているのが特徴です。

太平洋戦争の末期、米軍の大規模な空襲によって日本の航空機製造工場の生産能力は壊滅的な打撃を受けました。当時、東京都武蔵野市の中島飛行機工場は、空襲から逃れるために地下に移転する計画があったが間に合わず、昭和19年11月と12月の2度の空襲によって生産能力が10分の1に落ち込んだそうです。そのため、現在のさいたま市にあった中島飛行機工場の移転の必要性が急速に高まり、生活物資の調達に便利で、掘削に適した場所である吉見百穴地域に軍需工場が造られることになりました。

残念ながら現在、点検・調査のため地下軍需工場跡内には立ち入りができませんが、ビデオでの説明や説明パネルが用意されていました。

終わりに

東松山市の平和祈願ツーリングも無事終わりました。

全国には多くの戦争遺跡が残っています。戦争遺跡を巡りながら歴史を学び、平和に思いを馳せるのもいいですね。今回のツーリングにあたり書籍「埼玉の戦争遺跡 関口和也著」を参考にしました。今回行けなかった場所にも

是非また訪れてみたいと思います。