2025年に、北海道ツーリングを計画している道外ライダーへ~

今年は林道を走ったり、キャンプをしたりすることは、控えたほうがいいかもしれない。なぜなら道内で殺人熊が出没しているからだ。

私は北海道に住むライダーで、1人でも多くの道外ライダーにこの大自然を感じてもらいたいと思うが、今年だけはホテルや民宿を利用して、熊がいない道路を行ったほうがいいと考えている。

「殺人」はマジ、つまり比喩じゃなくて

私は今年の北海道のヒグマを殺人熊と呼んでいる。これはそのままの意味であり、つまり比喩ではない。熊が人を襲い殺しているのだ。北海道の熊は凶暴化どころか凶悪化している。

2025年の北海道で何が起きているのか紹介する。

2025年7月、街中で新聞配達の男性が襲われ死亡

福島町は、本州から来た新幹線が青函トンネルを抜けて最初に走る北海道の土地である。実は函館よりも青森に近い。同町の人口は4,000人で、過疎化が進む道内の自治体では決して小さいほうではない。

この町の住宅街で、つまり山のなかではなく多くの人が普通に暮らす場所で、50代の新聞配達の男性が熊に襲われて、出血性ショックで亡くなった。ご遺体の全身に熊による傷がついていて、腹部には噛まれたあとがあった、と報じられている。

男性は民家の玄関先で襲われ、100メートル離れたやぶでみつかった。つまり熊は男性を襲ってからやぶのなかに運んだのである。

近隣の住民が、男性が襲われているところを目撃して警察に知らせた。警察はハンターとともに現場に向かった。警察などが倒れている男性を発見して担架で運ぼうとしたところ、1m先から熊が飛び出してきた。熊はそのあと逃げていき、警察官たちも避難した。ただ1人のハンターだけが、倒れた男性の近くに居続け、30分後に、熊はもう戻ってきそうにない、と警察に合図を送った。男性をやぶのなかから連れ出し、その後死亡が確認された。

この熊はこの1週間後に、やはり住宅街近くのやぶのなかで、駆除目的で現場に入ったハンターによって射殺された。8歳ほどのオスで体重は218kgだった。

亡くなった男性は事故(事件?)の4日前から知人らに「熊を見た」と言い、母親には「(新聞配達をするときに)ナイフを持っていたほうがいいかな」と相談していたという。つまり熊は、男性を襲うことを計画していたようなのだ。熊のDNAを調べたところ、この熊は4年前に70代の女性も殺していた。

熊を駆除することは、自然を好きすぎる人から「残酷だ」と批判されているが、それでもこういわざるをえないだろう。人間を襲いたがる殺人熊がいる、と。

2025年8月、世界遺産の羅臼岳で登山者が、友人の目の前で襲われ死亡

羅臼岳は知床半島にあり、世界自然遺産の一部である。登山者に人気の山で、深田久弥の日本百名山になっているほど美しい。

2025年8月、羅臼岳を下山中の20代の男性登山者Aさんが警察に「20分前に友人Bが熊に襲われ、林のなかに引っ張られていった」と通報した。襲われたBさんも20代男性。

BさんはAさんの200m先を歩いていたという。突然BさんはAさんの名前を呼んだ。Aさんが現場に行くと、Bさんが熊と格闘していた。

AさんはBさんを助けようと、熊を叩くなどして追い払おうとしたが、熊はビクともせずBさんをグイグイ引っ張って林のなかに連れていってしまった。その後Aさんは警察に通報したのである。Aさんは、Bさんの太ももから出血しているのを見たという。

翌日、現場を捜索していた警察とハンターが熊を3頭射殺。そのうちの1頭の近くにBさんの遺体があったという。その熊がBさんを殺したのかどうか、DNAを分析して調べるという。

知床は「熊銀座」といえるほどたくさんの熊が生息している。サケが獲れるので、その自然は熊を養える能力を備えているのだ。だから世界自然遺産に選ばれたといってよい。

そうとはいえ羅臼岳は、年間数千人が登山する「人間銀座」でもある。熊は人気の山の山道に堂々と現れてBさんを襲い、Aさんに叩かれようと逃げることなく、Bさんを殺したのである。

これも、熊のなかには人間を襲いたがる殺人熊がいる、ことの証明になるだろう。

h3 2025年7月、国道でシカを襲う(衝撃映像あり)

UHBは北海道の地方テレビ局である。そこが2025年7月に、以下のURLの公式サイトのページに衝撃的な動画を掲載した。

https://www.uhb.jp/news/single.html?id=52569

これは同年同月に一般人が羅臼町で、車内から撮影したもの。熊がシカを襲い、茂みのなかに連れ込んでいる。羅臼町は先ほど紹介した羅臼岳がある町だが、これはそれとは別件である。

この動画のポイントは、熊が国道の真ん中で、複数人みているなかで堂々と行為に及んでいることだ。羅臼の熊は、自分より大きな車にまったく動じないのだ。

今年だけでも自然は避けてみては

本州などから北海道に来るライダーのなかには、1週間以上滞在する人もいる。有給休暇をしっかり貯めて、仕事を調整して、バイクを整備して北海道ツーリングに臨む人もいるだろう。

そうまでして北海道を目指す理由は、愛機を自然のなかで走らせたいからだろう。

私は神奈川県出身だが、もう北海道歴のほうが長くなっている。それでもいまだに、北海道以外でバイクを走らせたい場所はみつからない。だから道外ライダーが、北海道の林道を走ったり、北海道のキャンプ場を巡ったりしたい気持ちはよくわかる。

しかしそれでもなお、今年だけでも北海道ツーリングは自然を避けたほうがよいのではないか、と提案したいのである。

道民からすると無謀

ライダーが行きたい北海道の自然は、熊の生息地に近いか、生息地そのものだ。私はユーチューブの北海道ツーリング動画が大好きでよくみるが、無名の林道やマイナーなキャンプ場は人気のテーマになっている。本物の北海道を感じるには、それらの場所は適所といえる。

しかし今年は、熊の報道に接する機会が多い道民の目線からすると、「そこって熊の巣じゃないか」と思えてしまう。

この道民目線の恐怖を道外ライダーにももってもらいたくて、殺人熊を紹介したのである。

提案したいのは安宿の利用

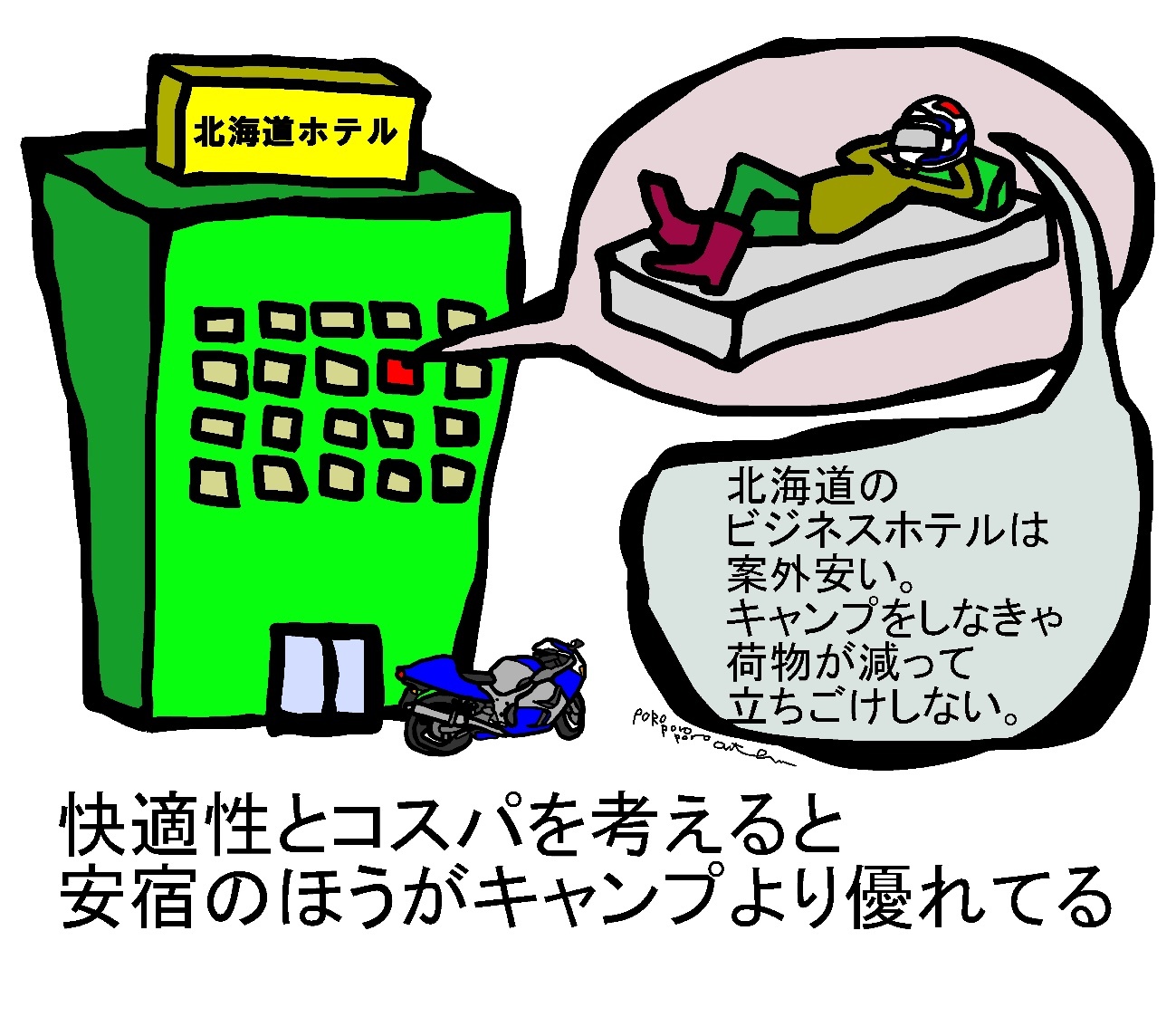

そこで私が提案したいのが、ビジネスホテルと民宿を利用した北海道ツーリングである。

札幌、函館、旭川、小樽、苫小牧、室蘭、富良野、ニセコ、釧路といった都市部や人気観光地には全国チェーンのビジネスホテルや、無名の独立系ビジネスホテルがある。そして北海道の大抵の田舎町には個人経営の民宿がある。これらの大半は安い。東京で「ホテル代がバカ高くなった」と感じている人なら、北海道のビジネスホテルと民宿は「ここにはインフレが届いていないのか」と感じるだろう。

荷物が減れば立ちごけリスクが減る

ビジネスホテル・民宿利用のメリットは安さだけでなく、荷物を大幅に減らせることもある。

北海道を走るキャンパー・ライダーは、大量の荷物をタンデムシートに載せているが、みるからに不安定だ。最近はキャンプ道具が進化して快適グッズが多数売られているので、それらを詰め込んでいるのだろう。

しかし重量物を載せて走ると、ワインディング走行が楽しくない。これは北海道を走る楽しさをスポイルしている。しかも重量物は立ちごけリスクも高める。

そこで「キャンプをしない」と決めてしまえば、少なくともテント、寝袋、火器類が要らなくなる。なんなら洗面道具も持たなくてよい。

観光もグルメも楽しめる

荷物が少ないと小回りがきくようになるので、いろいろなところに行ってみようと思える。これも安宿ツーリングのメリットだ。

何度も来道したことがある人でも知らない素敵な場所が、北海道にはたくさんある。ガイドブックや観光協会のホームページに載っていない穴場は、無数にあるといってよい。なぜなら北海道の面積は九州の2倍だからだ。東京駅と名古屋駅の間の道路距離は350kmしかないが、函館駅と根室駅は700kmもあるからだ。つまりメディアは、北海道の魅力を伝えきれていない。

無名の素敵な場所と、地元の人しかしらない我が町のグルメは、現地に入らないと知ることができない。したがって北海道ツーリングは、バイクでゆっくり走って、気になる案内板を見たら気軽に立ち寄ると、最低でも3倍は楽しくなる。しかし重たい荷物をうしろに載せていると「バイクを降りるのが面倒だな」とか「あんな細い道は入りたくないな」と思ってしまい、それができない。

北海道1周ツーリングに重装備は欠かせない、という考えは偏見であり、実は広大で見所満載な北海道ほど軽装備のほうが有利なのだ。

まとめに代えて~でも北海道には来てね

北海道には、熊が出没した場所や、熊が出そうな場所を回避しても、魅力的な場所がたくさんある。だから道民ライダーからすると「何もわざわざ危ないところに行く必要がないのに」と思えるのである。

そしてむしろ今年は、無名の名所を巡るチャンスなのではないか。ニセコ、美瑛、知床、稚内もいいけど、あえて霧多布、中標津、南幌、浜益なんてところに行ってみて欲しい。

そして熊被害が必ず沈静化することは、歴史が物語っている。したがって行きたい場所のことを調べて熊情報が出ていたら、今回はそこは避けて、また次の機会に行けばいいのである。

北海道は何度走ってもいいものだから。

参考

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD14B8Z0U5A710C2000000

https://news.ntv.co.jp/n/stv/category/society/st84ee4fcff4634638a889f286fa40967e

https://hokkaido-nl.jp/article/38938

https://www.uhb.jp/news/single.html?id=52569

https://shiretokodata-center.env.go.jp/data/research/annual_report/h27/ch3_2_4.html