皆さん、こんにちは! 今日もツーリング楽しんでいらっしゃいますか?

まだ6月だというのに既に猛暑日が続いています。夏のツーリングには水分補給が欠かせませんね。皆さん、どんな工夫をされていますか?

何年か前にほぼ終日、高速道路で移動したのですが、休憩時間の水分補給だけでは足らなそうので、ウエストバッグに入れたスポーツドリンクをハイドレーションチューブを使って、走りながら水分補給をしてました。ペットボトルそのままからだと段々と飲み物の温度が上がっていくのが玉にきずですが、今年もお世話になりそうな気がします、泣。

当時はジェットタイプのヘルメットだったので口元廻りのスペースがありましたが、フルフェイスタイプでも上手く使えるのか?是非、試してみたいと思います。

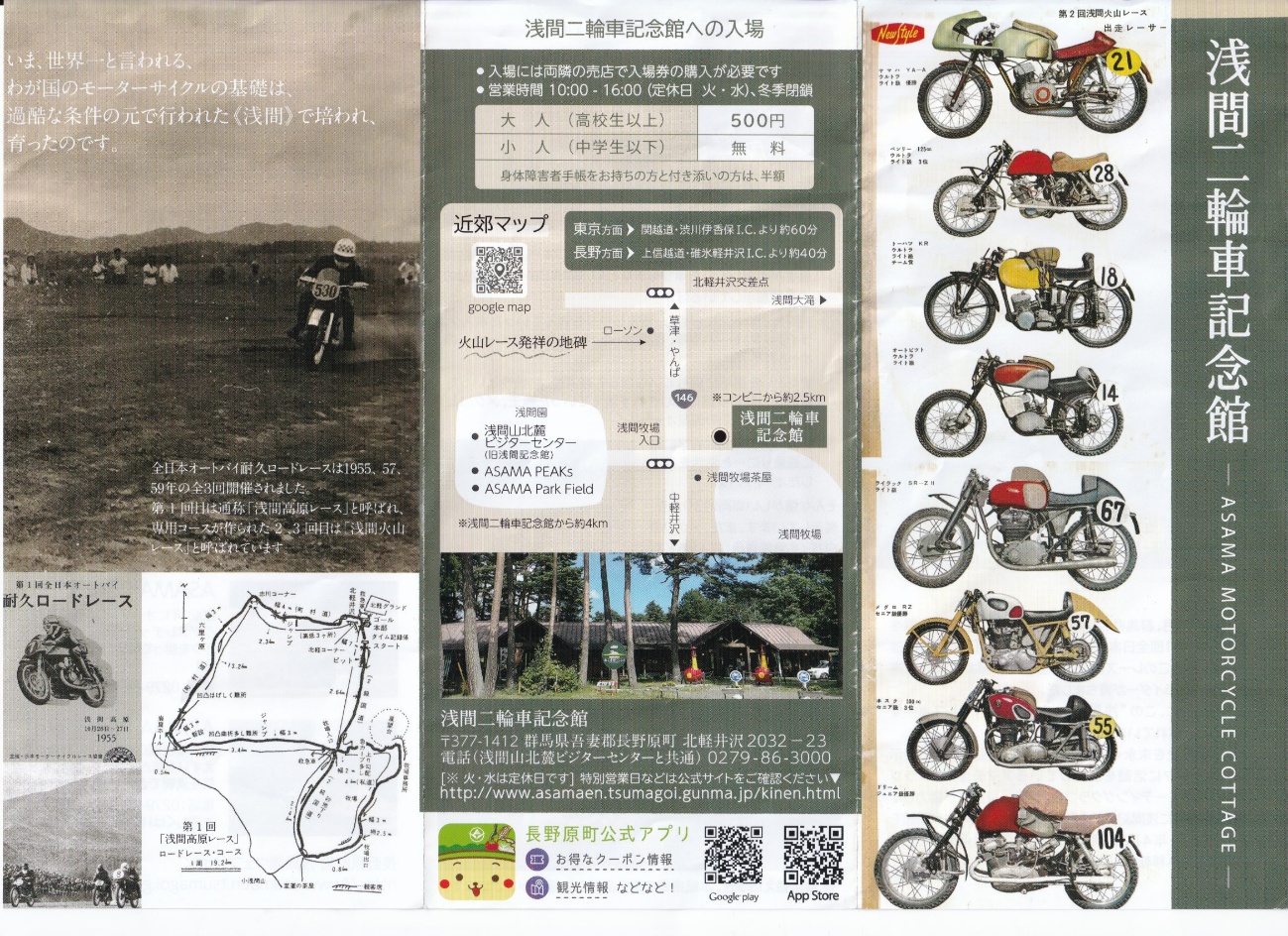

さて、今回の目的地は浅間二輪車記念館です。この記念館は、1955年から1959年にかけて行われた浅間火山レースが、世界一の二輪車王国の基礎を築きモーターサイクルスポーツの発祥の地として多くの優れた人材を輩出したことを語り継ぎ、末永く記念するために、浅間ミーティングクラブと地元長野原町が協力して1989年5月に開館したものを2021年4月に移転したものです。

埼玉県川越~白糸の滝~浅間高原レース発祥の地~浅間二輪車記念館~菅平牧場~川越の375kmの日帰りツーリングです。

今回の愛車は、2016年式 BMW R1200RSです。当初からオプションで装着したナビを使用していますが、地図が古くなったり、精度が良くなかったりして、最近はスマホをハンドル周りにセットしてナビ代わりに併用していました。

ところがスマホの弱点の一つが熱です。夏場で高温になると画面がシャットダウンしてしまうんです。そこで今回、スマートディスプレイを装着して、スマホはポケットに入れてブルートゥース接続で使うことにしました。これで夏場でも安心してスマホ情報が利用できます。どんどん便利になりますね。

スマートディスプレイを装着した状態

まずは、燃料満タンとタイヤの空気圧をチェックして出発です。

高速道路も順調で碓氷軽井沢インターチェンジを降りたあとのワインディングや緑で囲まれた国道など軽井沢らしい風景で朝から癒されます。

白糸の滝

白糸の滝は、軽井沢を代表する観光スポットの一つで、高さ約3メートル、幅約70メートルにわたって無数の細い水の流れがカーテンのように広がる、幻想的な滝です。一般的な滝とは異なり、岩肌から湧き出た地下水が直接流れ落ちるのが特徴なんだそうです。

軽井沢観光協会のHPはこちらから→ 白糸の滝 | 軽井沢観光協会

軽井沢方面は、ちょっとした移動の途中も緑が楽しめるのが特徴ですね。通り過ぎるのがもったいないくらいです。

浅間高原レース発祥の地碑

国道146号と 群馬県道54号の交わる“北軽井沢”交差点の南100mにあるコンビニローソン北軽井沢店の駐車場の隅に建っています。

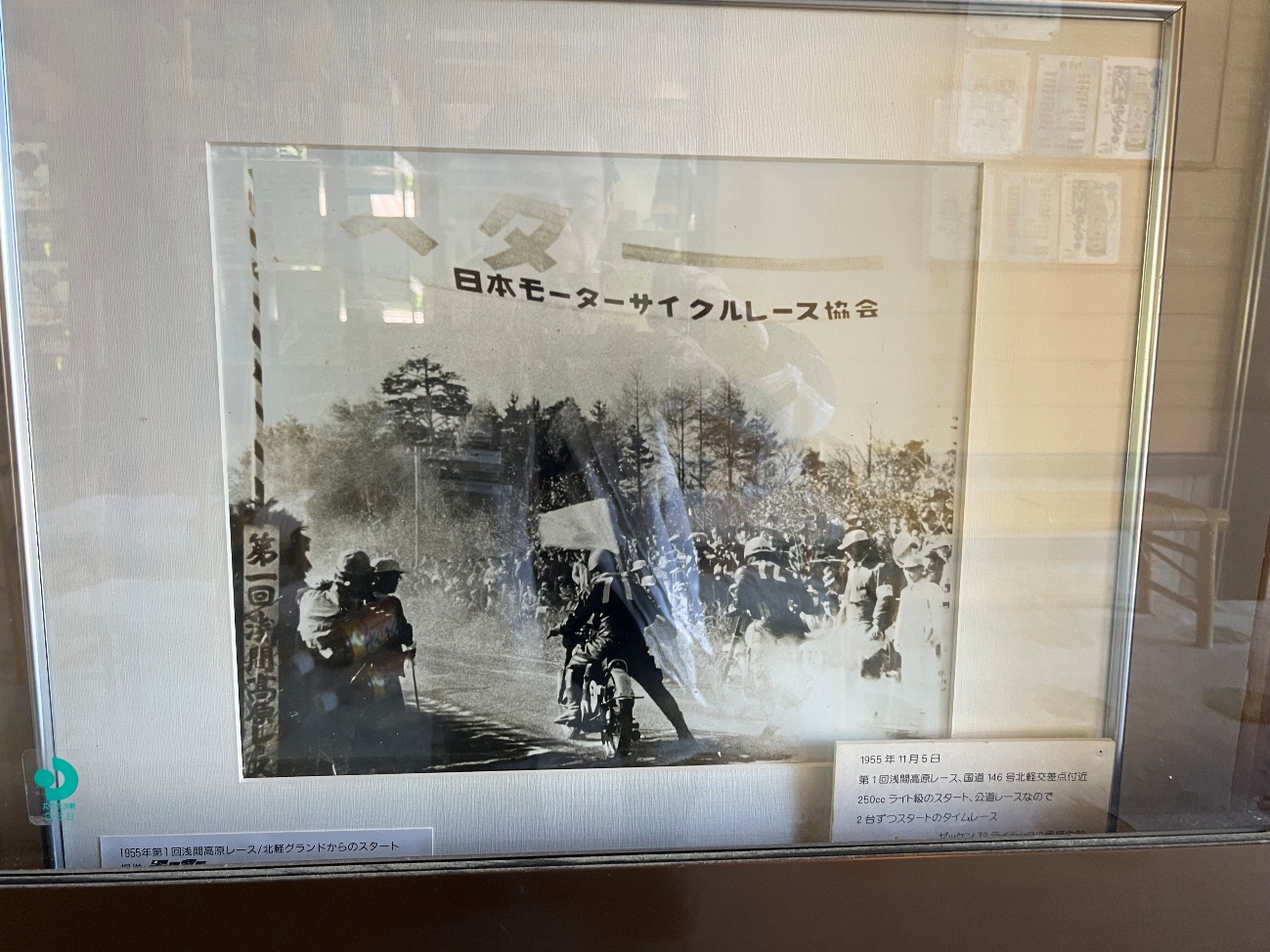

「戦後の輸出立国をめざしてバイクの性能向上をはかるため通産省委託事業として公道を使用した第1回浅間高原レース、第1回全日本オートバイ耐久レースが1955年11月に開催された」とあります。

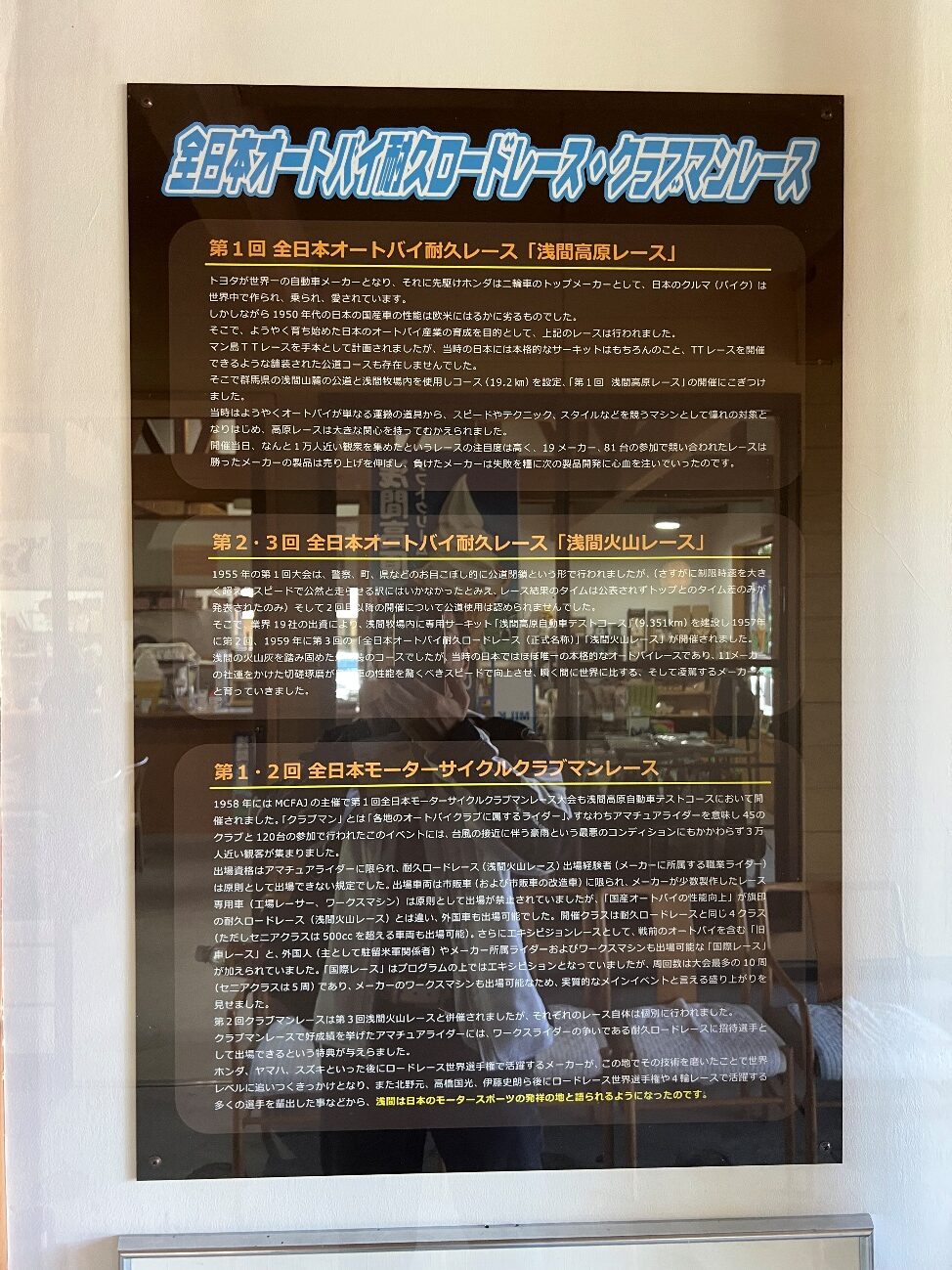

全日本オートバイ耐久ロードレースは、1955年から1959年までの間に3回開催されました。浅間高原レースまたは浅間火山レースの通称で知られ、戦後日本のモータースポーツ黎明期における日本初の本格的なロードレースでした。北軽井沢周辺の公道コースで第1回が開催され、2年後の浅間高原自動車テストコース完成後の1957年に第2回、1959年に第3回が開催されました。

イギリスのマン島TTレースを手本として開催されましたが、当時の日本には本格的なサーキットはもちろんのこと、TTレースを開催できるような舗装された公道コースも存在しませんでした。

第1回浅間火山(高原)レースが開催された浅間山麓の公道コースも、第2回以降が開催された浅間高原自動車テストコースも未舗装のコースだったようです。それでも当時の日本ではほぼ唯一の本格的なオートバイレースで、後にロードレース世界選手権で活躍するメーカーがその技術を磨いて世界レベルに追いつくきっかけとなりました。

その後は、高性能化していくオートバイにとって、未舗装コースである浅間高原自動車テストコースは危険なコースとなり1959年の第3回大会が最後となりました。

更に1962年、鈴鹿サーキットが完成し、11月にはこけら落としである第1回鈴鹿全日本ロードレースが開催されました。以後、1965年には船橋サーキット、1966年には富士スピードウェイと本格的なサーキットが次々と完成し、浅間高原自動車テストコースはレース場としての役目を完全に終えたそうです。

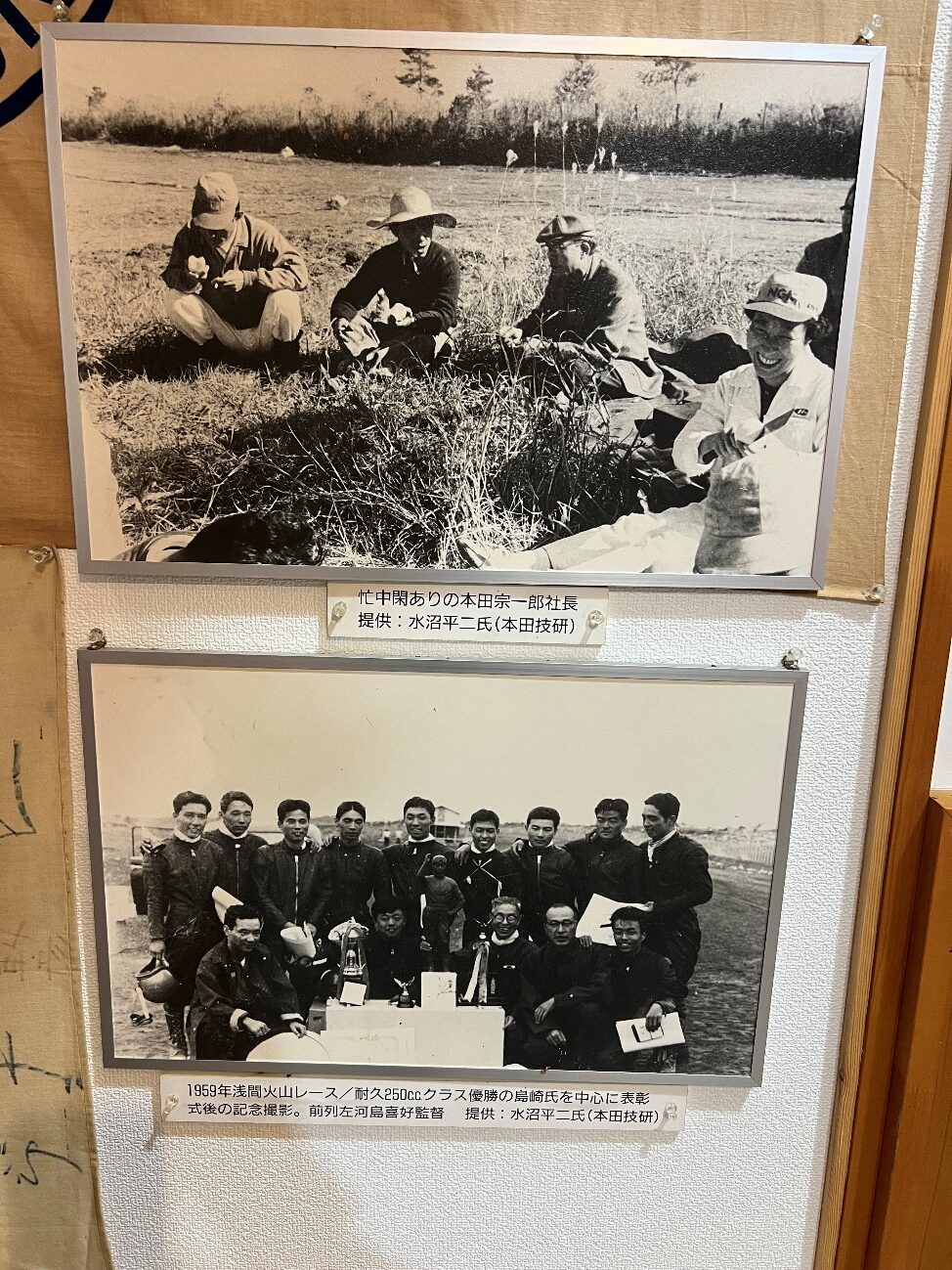

浅間二輪車記念館

HPはこちらから→ 浅間記念館(二輪車展示館) 長野原町営浅間園

パンフレットには、「いま、世界一と言われる、わが国のモーターサイクルの基礎は、過酷な条件の元で行われた《浅間》で培われ、育ったのです。」とあります。モーターサイクルの産みの親が「浜松」だとすると育ての親は「浅間」だったということですね。レースに欠かせない「技術、人、スピード」を求めるDNAが短い時間の間に刻まれて、その後現在に至っていると思うと非常に感慨深いですね。

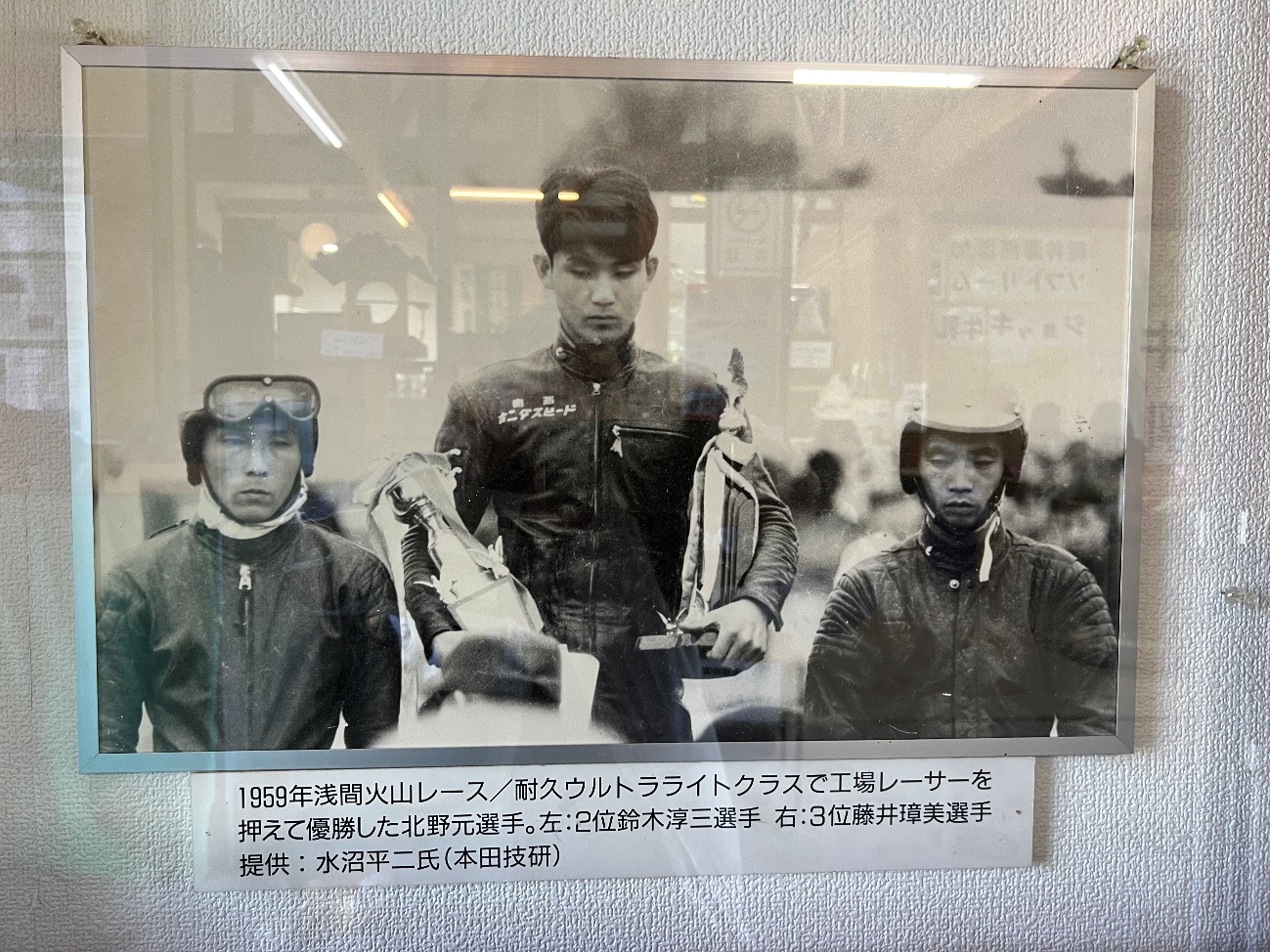

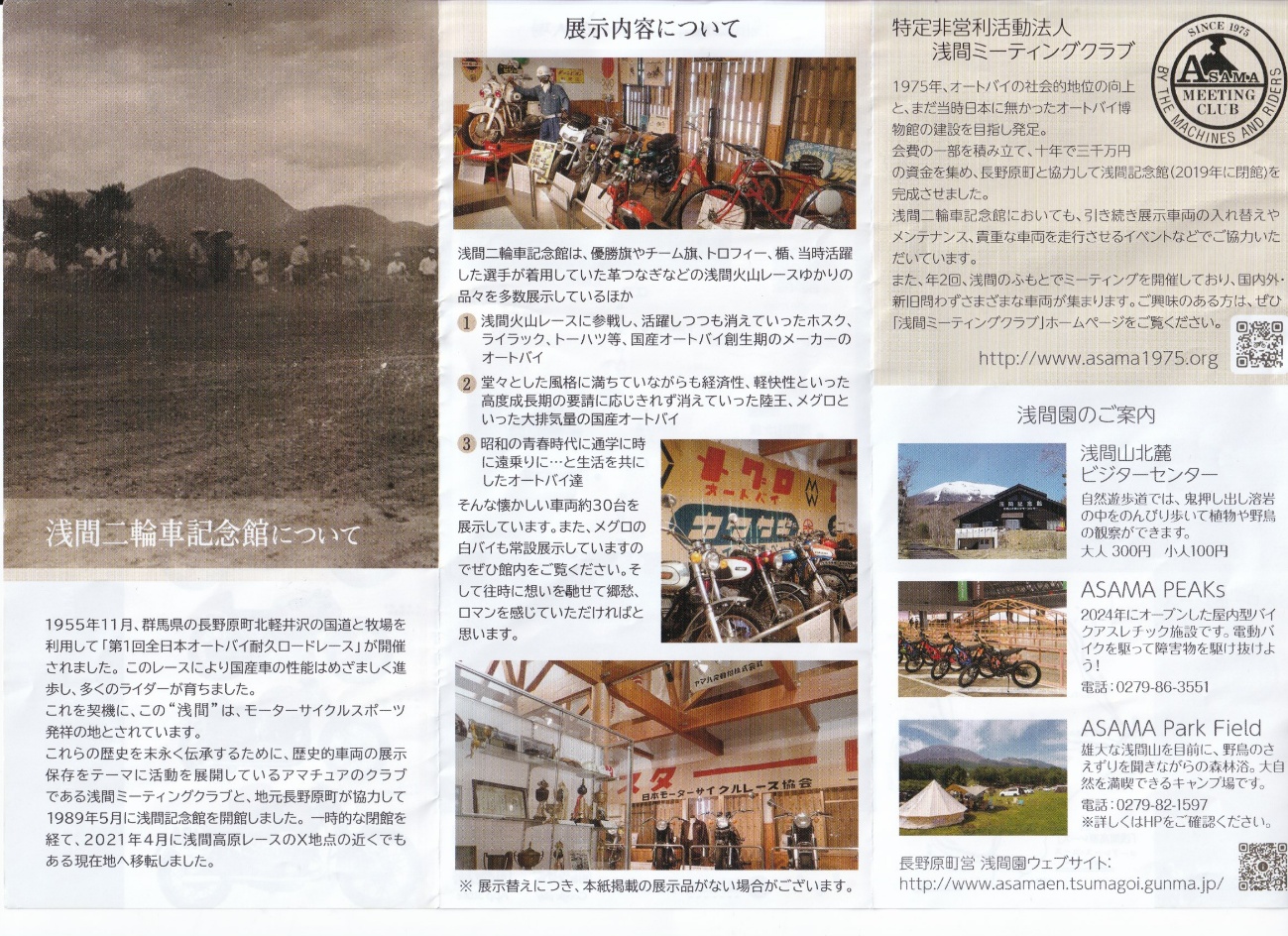

展示内容は説明しきれないので、是非直接ご覧いただきたいと思いますが、珍しい写真の展示がありました。上のタイトルが「忙中閑ありの本田宗一郎社長」、下のタイトルが「1959年浅間火山レース/耐久250ccクラス優勝の島崎氏を中心に表彰式後の記念撮影。前列左河島喜好監督」とあります。

ところで『忙中閑あり』(ぼうちゅうかんあり)とは聞きなれませんよね。

単純に言うと、忙しいとき、その中には実は「ひま」な時間がある。という事だそうです。安岡正篤(やすおかまさひろ)さんという方の言葉です。安岡先生が「忙」と「閑」についておっしゃるには、忙しい時、「時間が無い!」とよく思うが、では実際に「閑」(ヒマ)だらけの状態になってしまったことを想像したら・・・そんな状態、何もすることがない時間は退屈でしかなく、時間をただムダに過ごすだけだろう。ありがたくもなんともない。一方で、忙しい日々の中でも目を凝らせば、必ずふっと一息つける時間、空き時間がある。そんな時間こそが本当の「閑(かん)」(=平穏無事、心静かに過ごす時間)なのだ。これが『忙中閑あり』の意味だそうです。

展示内容の概要は、一番最後に添付しておきますので御覧ください。雰囲気は感じていただけると思います。展示内容も定期的に入れ替えがあるようなので、何回行っても楽しめそうです。

さて、お昼時になったので、浅間二輪車記念館のすぐ前にある浅間牧場茶屋でお昼をいただきました。信州と言えばそばですね。冷たい天ざるそばが体を冷却しながらお腹も満たしてくれました。ごちそうさまでした。

浅間牧場茶屋のHPはこちらから→ 4月19日(土)よりグリーンシーズン営業中です – asama-bokujyo ページ!食べる

菅平牧場

菅平高原は、長野県上田市の北部から須坂市にまたがる、標高1,250~1,650mの高原地帯です。

スイスを思わせる風景と気候は「日本のダボス」と呼ばれ、1年を通じて自然の魅力がいっぱいです。唐沢の滝、新緑や紅葉の頃の美しさ、四季折々風景を映す菅池、さらに菅平高原自然館、ハーブ園、電気通信大学菅平宇宙電波観測所といった施設も沢山あります。

また標高2207メートル花の百名山に数えられる根子岳、標高2354メートル日本の百名山に数えられる名峰・四阿山。その360度になだらかに広がる草原、どちらを向いても美しい自然があります。滞在しながら存分に自然を満喫したいところですね。

夏でも冷涼な気候であるため、古くから林間学校やラグビー合宿のメッカとして知られていました。そんな中に菅平牧場もあります。

菅平牧場のHPはこちらから→ 菅平牧場 | 信州上田観光協会

高原と言えば牧場、牧場と言えば牛乳、牛乳と言えばソフトクリームですね、笑。ということで濃厚な味をしっかり堪能させていただきました。このエネルギーで安心して帰路につけました。

終わりに

今回は、日本のバイク文化のルーツをまた一つ学ぶことができました。写真を見ているだけでも、当時の皆さんのエネルギーが伝わってくるようです。日本のバイクが世界に冠たる産業となったのも先人たちのおかげですね、感謝、感謝!

長野県には、ライダーのメッカがまだまだ沢山あります。また次回、避暑を求めて訪れたいと思います。

浅間二輪館の展示内容