皆さん、こんにちは。前回は、野中郁次郎さんが宗一郎さんを「フロシネスを備えた実践知リーダー」で「6つの能力」を備えていたと分析されたところまでご紹介しました。

今回はその「6つの能力」がどのようなものだったのか見ていきたいと思います。

HP NIK – Nonaka Institute of Knowledge

読み解いといたのは、引き続き著書の中の「本田宗一郎 夢を追い続けた知的バーバリアン」(PHP、日本の実業家シリーズ)です。

フロシネスを備えた実践知りーダー

フロシネスとは、社会が奉じる「善いこと(共通善)」の実現に向かって、物事の複雑な関係性や文脈を配慮しながら、適時かつ適切な判断と行動をとることができる、身体性を伴った実践的な知性のことだそうです。

野中さんはこのフロシネスを糸口とし、古今東西、多くの優れた政治家や軍人、企業トップについて考察を深めた結果、実践知リーダーは次の6つの能力を備えていると考えるに至ったそうです。

1.「善い」目的をつくる能力

2.ありのままの現実を直観する能力

3.場をタイムリーにつくる能力

4.直観の本質を物語る能力

5.物語りを実現する政治力

6.実践知を組織する能力

では宗一郎さんのフロシネスとは何だったのでしょうか?

「善い」目的をつくる能力

つくる喜び、売る喜び、買う喜び

これは「三つの喜び」といいホンダのフィロソフィーになっています。

「この三つの喜びが完全に有機的に結合してこそ、生産意欲の昂揚と技術の向上が保証され、経営の発展が期待されるわけであり、そこに生産を通じて奉仕せんとする吾が社存立の目的が存在する。」とおっしゃってます。企業の存在価値をこの3つが相矛盾することなく成立することに置かれたのでした。

大学時代に社会学の先生が教えてくれた言葉に「矛盾の統一」というものがありました。立場の異なる喜びは矛盾することもありますが、そこを統一して実践することにこそ価値があると考えられていたんだと思います。

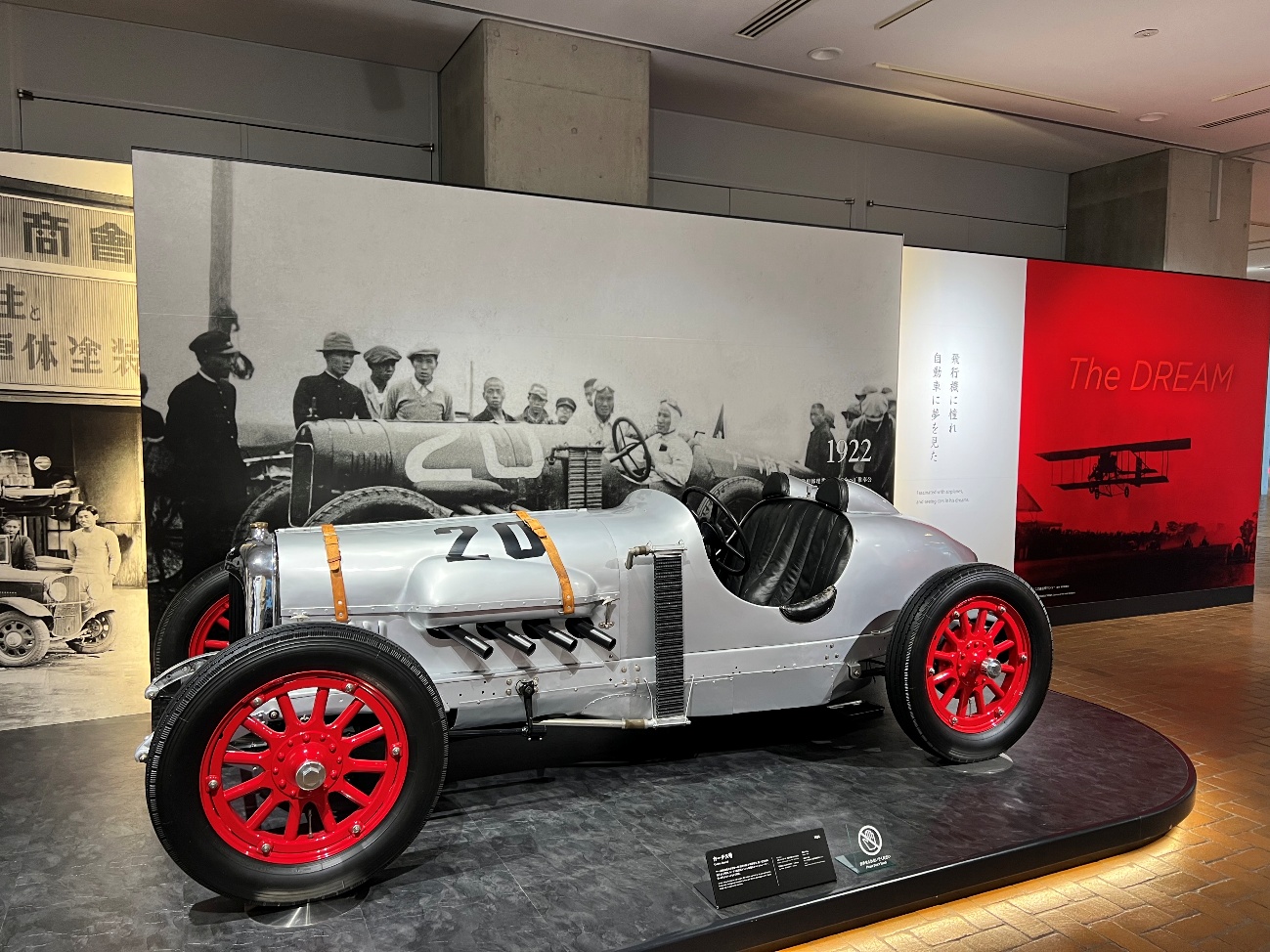

スピードが人生を豊かにする

「時間を酷使しろ!」が宗一郎さんの口癖だったようです。これにはお父様の教育があったようです。「本人の責任はないが生まれた環境が色々あれど、どのような星のもとに生まれようと時間だけは各人共通に与えられている。これを十分活用しろ」と教育されたそうです。

時間を競うレースが「走る実験室」としてホンダのDNAになった裏には、このような背景があったのかもしれません。

時間と金、そしてプライド

社員に時間の酷使を説いた宗一郎さんでしたが、その空いた時間は大いに遊びました。

能率を実現する要素として、タイム、マネー、プライドの三つを挙げていたそうです。「いかに時間に余裕があっても、金がなければ生活を楽しめない。一方、いかに金があっても、時間に余裕がなければ、これまた生活を楽しむことはできない。そして金と時間のどちらがあっても、その金が不正なものであったら、人間の誇りが許さない。つまりこの三つが不可欠なのだと。」

決して仕事人間ではなかったところが多くの人に愛された理由だと思います。

自分のために働け

「うちの会社に入った以上、愛社精神なんていうことよりも自分のために働けと申し上げたい」とおっしゃってます。自分もそうしてきたと。世界一のオートバイをつくりたくてホンダを設立した宗一郎さんの偽らざる本音だったようです。自分の好きなものに打ち込めるのが人生の理想だと考えており、ホンダをそれができる場にしたいと思っていました。

マズローの欲求の5段階の最上位である「自己実現」に向けて切磋琢磨しろとのことですね。その為にはその下層にある、生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、承認欲求を満たす場にもする必要があったということだと思います。

企業は公器であり、人間完成のための場

宗一郎さんは若い頃から企業は公器と考えていたようです。「儲けるためにある組織じゃなくて、社会のお役に立てるための手段として、企業という組織があるんだ。株主も、従業員も、経営者も、みんなが世の中のお役に立てることを願って、運営をうまくすることによって、みんなが幸せになり社会も幸せになる。そのための組織が株式会社というんじゃないだろうか」と。

社員にとっての「人間完成のための場」とも考えました。そこに蓄積される人間的な力と善意こそ、世界の市場に歓迎される商品を生み出すためのよりどころとなることを確信する。

またホンダという名前が個人企業のような印象を与えるので、自分の名前を社名に使ったことを後悔されていたそうです。

宗一郎さんは、常に自動車、企業の存在意義を考え続けていらっしゃったんだと思います。ご本人の葬儀にあたっても社葬をすると自動車会社が渋滞を起こすことになるので禁止されていたそうです。

自動車の意義という観点では、「自動車の社会的費用」宇沢弘文著も大変勉強になります。

ありのままの現実を直観する能力

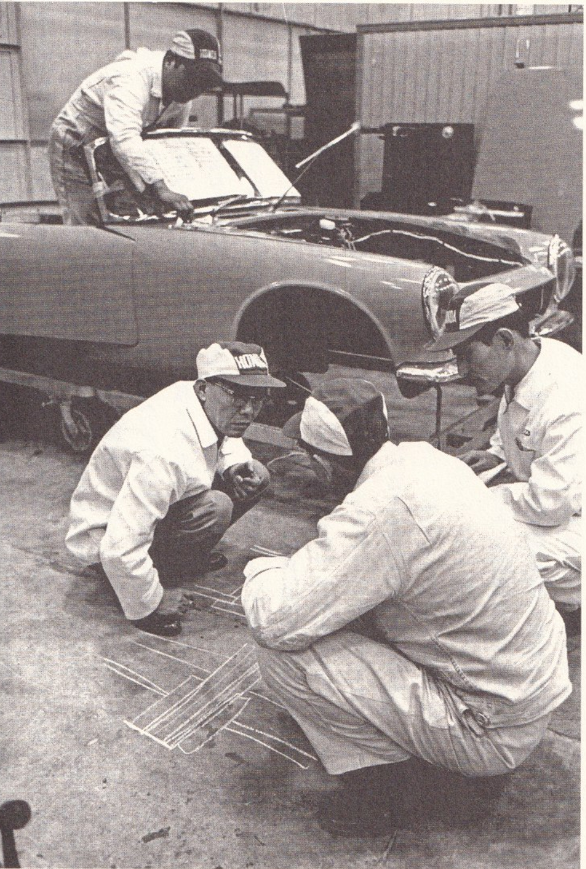

五感を駆使してマシンを見る

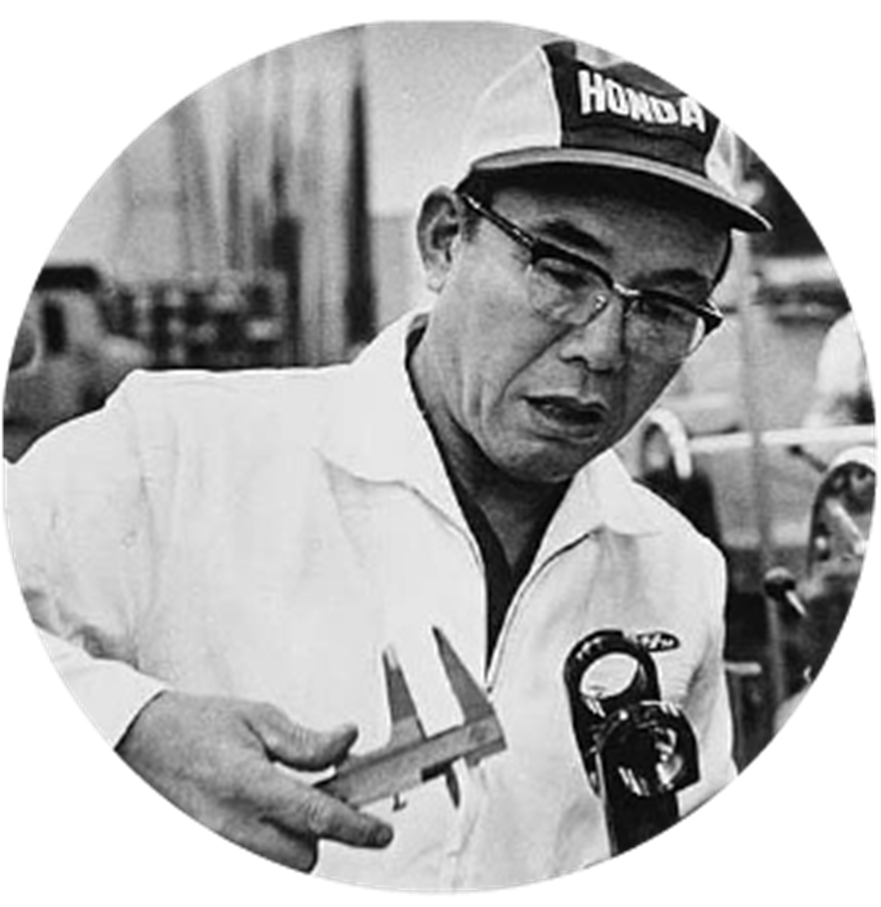

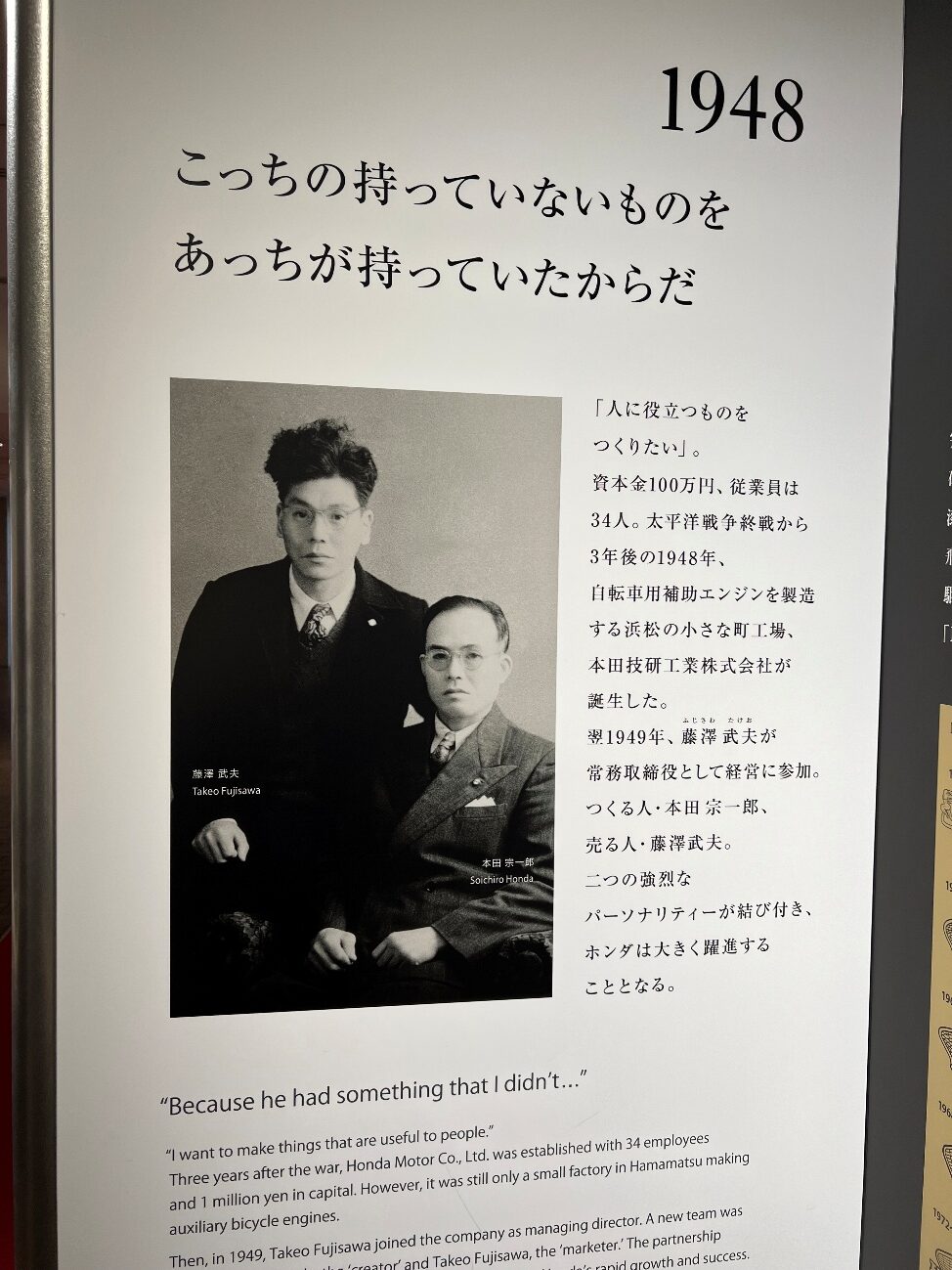

宗一郎さんは、アメリカ殿堂入りした最初の日本人でしたが同ホールがデトロイトにあり宗一郎さんのコーナーに飾られていた一枚の写真が野中さんの心に刺さったようです。以前私のコラムでもご紹介した写真です。五感を駆使し、感情移入して対象に深く入り込みながら、理性的な分析も加えて、新たな仮説を生み出す。現場中の現場であるテストコースは、貴重な設計室だったと言われています。

レースを「走る実験室」として定め、その走る現場である「鈴鹿サーキット」を世に先駆けてつくられたのもこういう背景があったのだと思います。

二つの現実、アクチュアリティとリアリティ

現実という言葉には、本来、アクチュアリティとリアリティの二つの意味があるそうです。観察による「現実認識」がリアリティ、行為を通じた「現実認識」がアクチュアリティとのこと。上の写真はアクチュアリティに他なりません。リアリティは対象を客観的なモトとして見る「モノ的現実」であるのに対して、アクチュアリティはモノの向こうにコト(プロセスや関係性)を見る「コト的現実」です。

三現主義「現場・現物・現実」は宗一郎さんが起業以来、ずっと言い続けてきた言葉です。「現場で現物を見て現実を知り、現実的な対応をとる」ことだと説明されていますが、ホンダの三現主義には「本質」と言う隠れたキーワードがあり、「現場・現物・現実を知ることで、物事の本質をつかむ」と解釈されています。

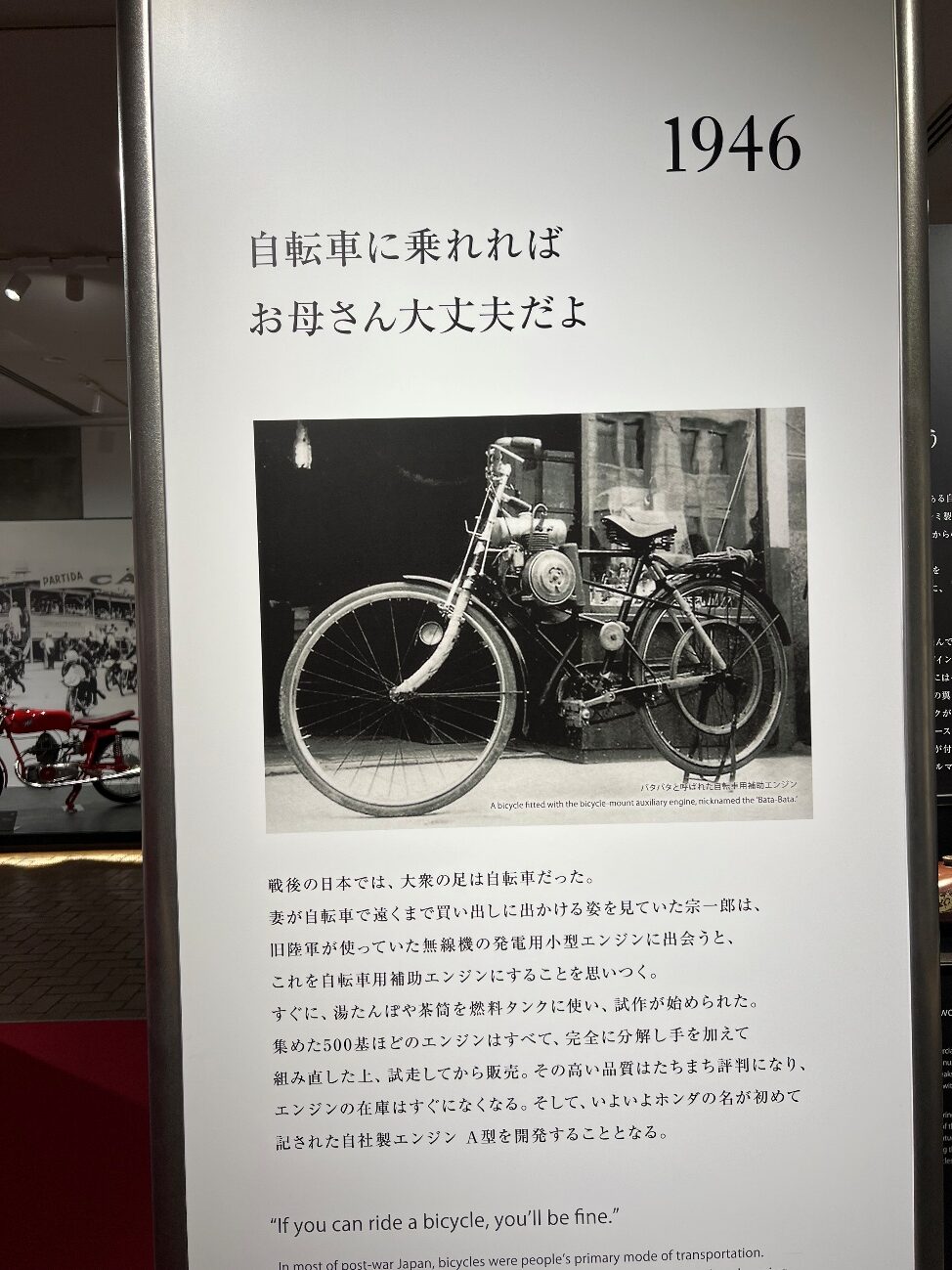

最初の製品も現場から生まれた

ホンダの商品第一号である、自転車に小型エンジンを搭載した最も原始的なオートバイ、バイクモーター(当時バタバタ、ポンポンとも言われた)も、宗一郎さんがたまたま目にした小型エンジンという「現物」がきっかけでした。このエンジンで乗り物をつくろう。自転車に搭載すればバイクモーターになる。というアイデアがひらめきました。これはエンジンをモノではなくコトとして目にしたためであり、だからこそ現場からイノベーションの種を着想することが出来たのでした。

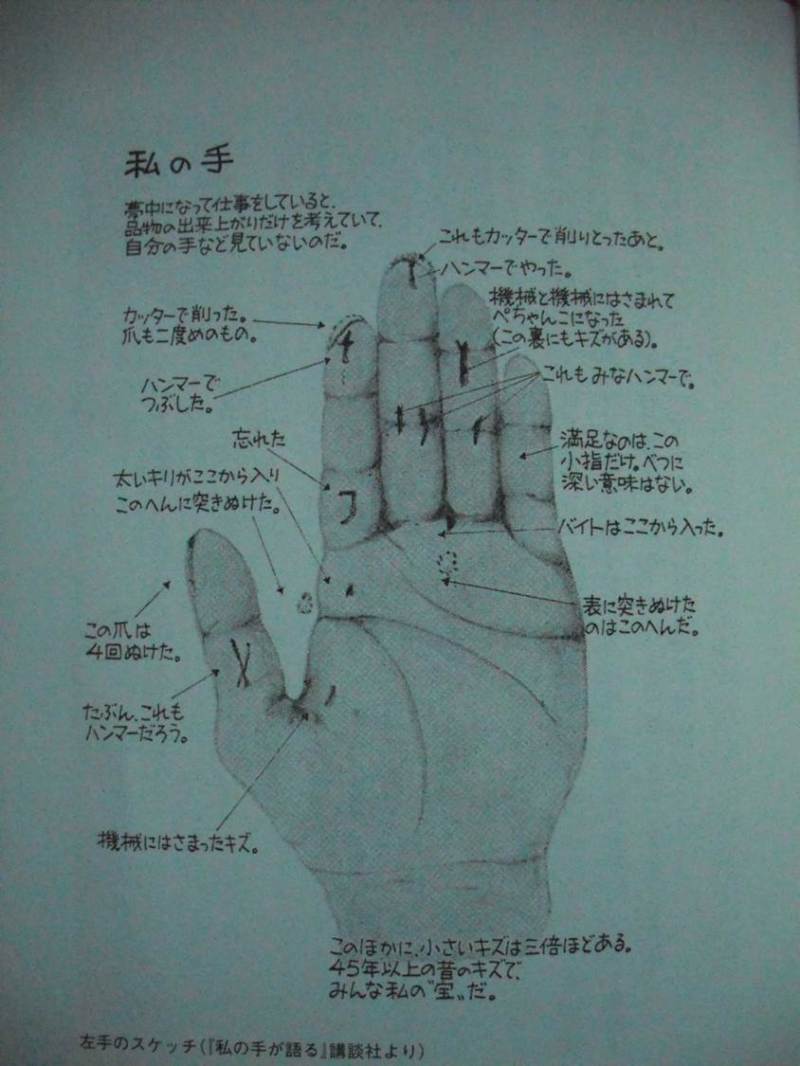

手も現場直観のための重要な道具

宗一郎さんは、頭だけでなく手でも考えました。右と左で手のひらの大きさや指の形が全く変わっていたそうです。手も現場を直観する重要な道具だったんですね。

場をタイムリーにつくる能力

「ものさしの真ん中」とジョークの達人

新しい知とは人と人の共鳴・相互作用を通じて創発する。それが経営学における「場」の考え方とのこと。宗一郎さんは「ものさしの真ん中」という言葉をよく使ったそうですが、それが「場」のことだったようです。そうした「場」をタイムリーにつくるためには、日常言語はもちろん、非言語的コミュニケーションも駆使して、他者の気持ちや感情の機微を理解して互いの共感をつくりあげ、「この場では何を言うべきか」「何を言ってはいけないか」を瞬時に判断する能力が必要になります。その力に長けていてジョークの達人でもありました。

ジョークは駄洒落や冗談とは違い、ウイットやユーモアが織り込まれていなければならないと考えていたそうです。そのために必要なのが、鋭敏な理解力と幅のある知恵、人情の機微を察する能力です。それは優れたアイデアが生み出される条件と共通すると宗一郎さんは説いています。

「日常生活の中で、あらゆることに正確な観察力を注ぐこと、絶えずその判断をもとにした進歩への創意工夫忘れない心構えが、これらの母体となるのである。いってみれば、どちらも豊かで鋭い批判精神を土台にした、創意工夫のヒラメキであるのだ」。

「技術研究所は技術ではなく人間を研究するところだ」と言われてきましたが

全てに通じるところがあると思います。

花柳会で生々しい人間勉強を積む

なぜ宗一郎さんはジョークがうまかったのか。若い頃、遊びを相当経験されたことが大きいようです。宗一郎さんは遊びの効用についてこう語っています。

「花柳界ほど生々しい勉強をしたところはないな。人を見るには、ほんとうにあそこはいい場所ですよ。芸者は、そりゃ顔には出さないが、やはり客の好き嫌いはありますよ。ああいうところで威張る奴は最低だね。他人の金でタダで飲んだり、芸者を抱こうとする男も最低。まあ、遊びは自分の金を遣わなきゃ駄目よ」。

人を動かすことのできる人

「人を動かすことのできるひとは、他人の気持ちになることができる人である。相手が少人数でも、あるいは多くの人々であっても、その人たちの気持ちになりうる人でなければならない。そのかわり、他人の気持ちになれる人というのは自分が悩む。自分が悩まない人は、他人を動かすことができない。」

自分が小僧のとき、お客様が疑心暗鬼になっていることに気づいで工夫をすることにしたのです。修理を終えて「なおりました」で終わりにしない。故障や不具合の原因と、自分がとった処置を丁寧に説明した。「なおりました」だけでは、車はともかく、客のこころまではなおせない。いかに相手に納得してもらい、安心してもらうか、仕事上の親切とは相手を納得させることに尽きるのではないか、とおっしゃってます。

「需要のあるところで生産する」という考えのもと、いち早く各国での現地生産を開始しましたが、これも自分の都合だけでなく相手の都合も考えた勇気ある進出だったんだと思います。

手に書いて相手の名前を覚える

宗一郎さんはわからないことがあると、すぐに人に聞いた。答えを探して本にあたるくらいなら、人に聞いたほうがまし、という姿勢でした。ざっくばらんに、何でも人の話を聞くことができるのが自分の特徴だと述べています。

私が入社したときに最初に言われたのが、「仕事ではカンニングしてでも100をとれ」でした。学生時代は当然カンニングはダメですが、100点でなくても90点取れば十分だったわけですが、仕事ではそれではダメだと。カンニングしてでも100点をとれという言葉に仕事への厳しさを感じたものでした。わからないことを今のようにググッて調べられる時代ではありませんでしたので、やはり誰かに聞くというのが大事でした。そのうちどんなことは誰に聞くと良いかがわかり始めて色々吸収していったように思います。

次回は

次回は、「直観の本質を物語る能力」について覗いていきましょう。