ホンダがやっと重い腰をあげた。それはまるで「本当は乗り気ではないが、やるしかないんでしょ」と言っているかのようだ。

2025年3月、CB1000Fコンセプトが突如登場した。「コンセプト」とついてはいるが、ほぼ同じコンセプト・モデルのCB-Fコンセプトを2020年に発表しているから、ホンダもさすがに今回はCB1000Fコンセプトを販売までもっていくだろう。だから本稿では、もう「コンセプト」を取り除いてCB1000Fと呼ぶことにする。

CB1000Fのデザインの感想はこうだ。

CB1000Fの感想

●俺の終のバイクにする

●カワサキZ900RSとまったく同じビジネスモデルじゃないか

ポジティブな感情とマイナス感情が入り乱れた気持ちを、デザイン論を交えながら紹介してみたい。

CB750Fを忠実に再現

CB1000Fの詳細については後段で紹介する。まずは何よりデザインを考察したい。

バイクに詳しくない人が以下の2台のバイクをみたら、どちらが昭和のバイクで、どちらが令和のバイクか区別がつかないのではないか。それくらいCB1000FはCB750Fと似ている。

したがってCB1000Fは、CB750Fをオマージュしたバイクともいえるし、セルフ・パクりともいえる。自社の過去の作品を模倣しているので、単なるパクりではなくセルフ・パクりである。

なお、CB750Fの上位機種にはCB900FとCB1100Fがあり、デザインはまったく同じであるが、それでもCB1000Fの比較対象にCB750Fを持ってきたのは100%私情である。つまりバリバリ伝説の影響である。

私がCB1000Fを終のバイクにしたいと思ったのは、CB750Fを忠実に再現しているからだ。

ヘッド周りは「やりすぎ」

それではデザインのディテールを確認していこう。

CB1000Fのヘッド周りは「いくらなんでも真似しすぎでしょ」と感じるほどCB750Fと似ている。

両車とも丸形ヘッドライトの下に、ホーンの2つの円がある。セルフ・パクりで課題になるのは、どこまで元ネタに似せるか、である。同じにするわけにもいかず、さりとて遠く離れてしまうわけにもいかない。そしてCB1000Fのデザイナーは、ヘッド周りについては遠慮なく似せることにした。

CB1000Fの市販化で問題になるのはウインカーだろう。CB1000Fにはウインカーが設置されていないが、市販車ではどうなるのか。CB750Fの大きなウインカーは表情の1つになっているが、現代の主流は小型ウインカーだ。CB1000Fに大型ウインカーが付くとよいのだが。

4本パイプは「これをやらなきゃ意味がない」

マフラーは、CB1000Fが集合管でCB750Fは2本出しとなっているが、エンジンから飛び出しているエキゾーストパイプ部分は両車とも4本のパイプを強調したものとなっている。

CB1000Fは水冷なので、不格好な四角い箱であるラジエーターをエンジンの前面上部に置かなければならない。これがなければエキパイとエンジンの接合部分がみえるのに、と思ってしまうが仕方がない。

ただしCB1000Fはツインスパー・フレームなので、CB750Fにあるフレームの下部のパイプがない。したがって4本のエキパイはCB1000Fでも十分強調されている。

CB750Fを連想させるデザインにするには4本パイプの強調はマスト事項であり、CB1000Fはこれをきちんと守った。

タンクの造形は「見事」

CB1000Fのタンク造形は見事というよりない。CB750Fのそれと似ているのに全然違う。これはオマージュと呼ぶ価値がある。

CB750Fのタンクは、1)前部が狭く、2)急に幅広になって、3)後部に向かって細くなり、4)全体として横長、という特徴があり、これがこのバイクの格好良さをつくっている。

CB1000Fのタンク形状がCB750Fのそれと似ているのは当然のことであるのだが、実は驚くべきことであもる。デザイナーの腕が遺憾なく発揮されたといえる。

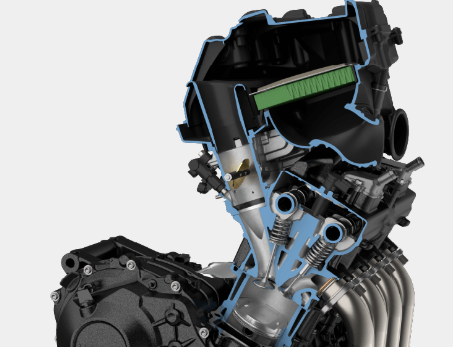

CB750Fのエアクリーナー・ボックスはエンジン後部(つまりタンク下部)にあるが、CB1000Fのエアクリーナー・ボックスはエンジン上部にある。

下の写真はCB1000Fの双子車であるCB1000ホーネットのエアクリーナー・ボックスであり、CB1000Fも同じものが使われていると推測される。つまりCB1000Fのタンクは、この巨大なエアクリーナーを抱えているのに、横長の印象を持たせることに成功したのだ。

ただしCB1000Fのタンクは正確には「横長ふう」であり、真の横長ではない。以下の写真のとおり、タンク後部の下に黒いカバーがついているので横長にみえるのだ。CB1000FはCB1000ホーネットと同じフレームを使わなければならないというデザイン上の制約があるので、タンクを横長にするとどうしてもタンクとフレームの間に隙間が生まれてしまう。黒いカバーはその隙間を埋めたものである。姑息な印象は否めないが仕方のないことだろう。

サイドカバーとテールカウルは「まあこうするだろう」

CB1000FのサイドカバーとテールカウルのデザインはCB750Fとかなり違う。デザイナーに自由に描くことが許されたようだ。

CB750Fのサイドカバーは、ステップ近くまでかなりしっかり落としたデザインになっているが、CB1000Fのサイドカバーは下部をばっさりカットしてしまっている。

そしてCB750Fのテールカウルは、当時としてはかなり尻上がりを強調したものになっているが、CB1000Fではさらに尻上がりになっている。

CB1000FのサイドカバーとテールカウルはCB750Fの正常進化版といえ、理解しやすい。

マフラーエンドは「先輩をリスペクトしている」

CB1000Fのマフラーエンドは、前部が細く後部にいくにしたがって広がっていくメガホン形状になっていて、これもCB750Fと酷似している。CB1000Fは集合管、CB750Fは2本出しという決定的な違いがあるだけに、マフラーエンドを似せたのは心憎い演出といえるだろう。CB1000Fのデザイナーの、先輩デザイナーへのリスペクトを感じる。

似せ方についての考察

「オマージュ」と「セルフ・パクり」は、どちらも自分の過去の作品に似せて現代の作品をつくる手法である。私はこの2つの言葉を明確にわけて使っている。現代のデザイナーが過去の作品をリスペクトしていたらオマージュと呼び、真似の仕方が姑息だなと感じたらセルフ・パクりと呼ぶ。

そしてCB1000Fには、そのどちらも感じるのである。

オマージュとセルフ・パクりの絶妙な調合

オマージュとセルフ・パクりをわける基準は、工夫の度合いである。CB1000Fのヘッド周りはあまり工夫を感じられず、セルフ・パクりの印象を持った。

一方、CB1000Fのタンク形状にはデザイナーの意地を感じた。「ここが勝負どころだ。タンクの形で成否が決まる」と思って線を引いたのだろうと想像してしまったくらいだ。タンク後部の下の黒いカバーは明らかに姑息な手段だが、むしろ逆に「こうするしかなかったんだ」と聞こえてくる。だからタンクはオマージュと呼びたい。

デザイナーほどオリジナリティを貪欲に追及する人種はないだろう。しかしビジネスは時にデザイナーに「我を抑えろ」と要求する。CB1000Fのビジネス戦略は、CB750Fに似せることで80年代の大型バイクに憧れている50代以上のライダーに売る、というもの。だからCB1000Fのデザイナーは、CB750Fをベースにして線を引かなければならなかった。それでもオリジナリティを発揮できる余地は残されていて、CB1000Fのデザイナーはそのチャンスを逃さなかった。

私はCB1000Fのデザインに「もってかれた」。私をもっていった力は、オマージュとセルフ・パクりの絶妙な調合に由来している。

これが私のCB1000Fのデザインの解釈である。

Z900RSのビジネスモデルとの比較

私は「ホンダは本当はCB750Fに酷似したバイクなんて出したくなかったんだろうな」と推測している。ホンダは未来志向のメーカーなので、オマージュ・バイクもセルフ・パクりバイクも好きではないのだ。

それでもCB1000Fを出したのはビジネス上の都合だろう。

ホンダはもう10年近く、国内大型バイク販売台数トップの座をZ900RSに明け渡している。ホンダは何を出してもこの化け物バイクに勝てない。

この状況を打破しようとホンダは、私のような人間から「セルフ・パクりだ」と言われるのをわかっていながらCB1000Fを出したのだ。

ホンダの重い腰

私が「ホンダは本当はCB750Fに酷似したバイクなんて出したくなかったんだろうな」と推測するのは、ホンダが異様な行動に出たからである。

ホンダは2020年に、CB1000Fと瓜二つのコンセプト・バイク、CB-Fコンセプトを発表している。

CB-Fは大絶賛され、多くのバイク雑誌がこれを取り上げた。ところがホンダは結局、CB-Fを市販化しなかったのである。私はここに「うちはセルフ・パクりで食っていきたくない」と考えるホンダの意地をみた。

しかしそれから5年後の2025年にCB1000Rを出した。つまりホンダは、まったく同じコンセプトのコンセプト・モデルを5年の月日を挟んで2回も出したのだ。

打倒Z900RSには「もうこれしかない」と考えたのだろう。

「ストファイ・ベースでネオクラをつくってコストダウンする」という形はまったく同じ

ネオクラシックのZ900RSのベース車両はZ900というストリート・ファイターである。

ネオクラシックのCB1000Fのベース車両はCB1000ホーネットというストリート・ファイターである。

両社のビジネスモデルはピタッと一致する。

世界王者のホンダが、国内4位のカワサキのビジネスモデルを丸パクリした。しかもホンダは1,000ccでこれをやった。カワサキの900ccより100cc多くして上位感を出しているのだ。「ずるい」としかいいようがなく、それがかえってホンダの5年間の苦悩を表している。

ホンダは公式サイトで「2020年のCB-F コンセプトはお客様から良い反響もいただき、ロードスポーツのこれからの基準となるモデルが必要だろうという流れで、あらためてCB1000Fコンセプトの企画が動き出した」と言っている。私はこれを「シャレのつもりで企画したらバズったのでビジネスにすることにした」と意訳した。

CB1000Fのデザイナーについて

CB1000Fをデザインしたのは、ホンダのモーターサイクル・パワープロダクツのプロダクトデザイナーの鈴木勇波氏である。もちろんホンダほどの大企業の場合、1つの製品のデザインを1人で行うことはなくCB1000Fもチームがつくった。ただホンダが公式サイトで鈴木氏を紹介しているので、本稿でも氏をCB1000Fのデザイナーとする。

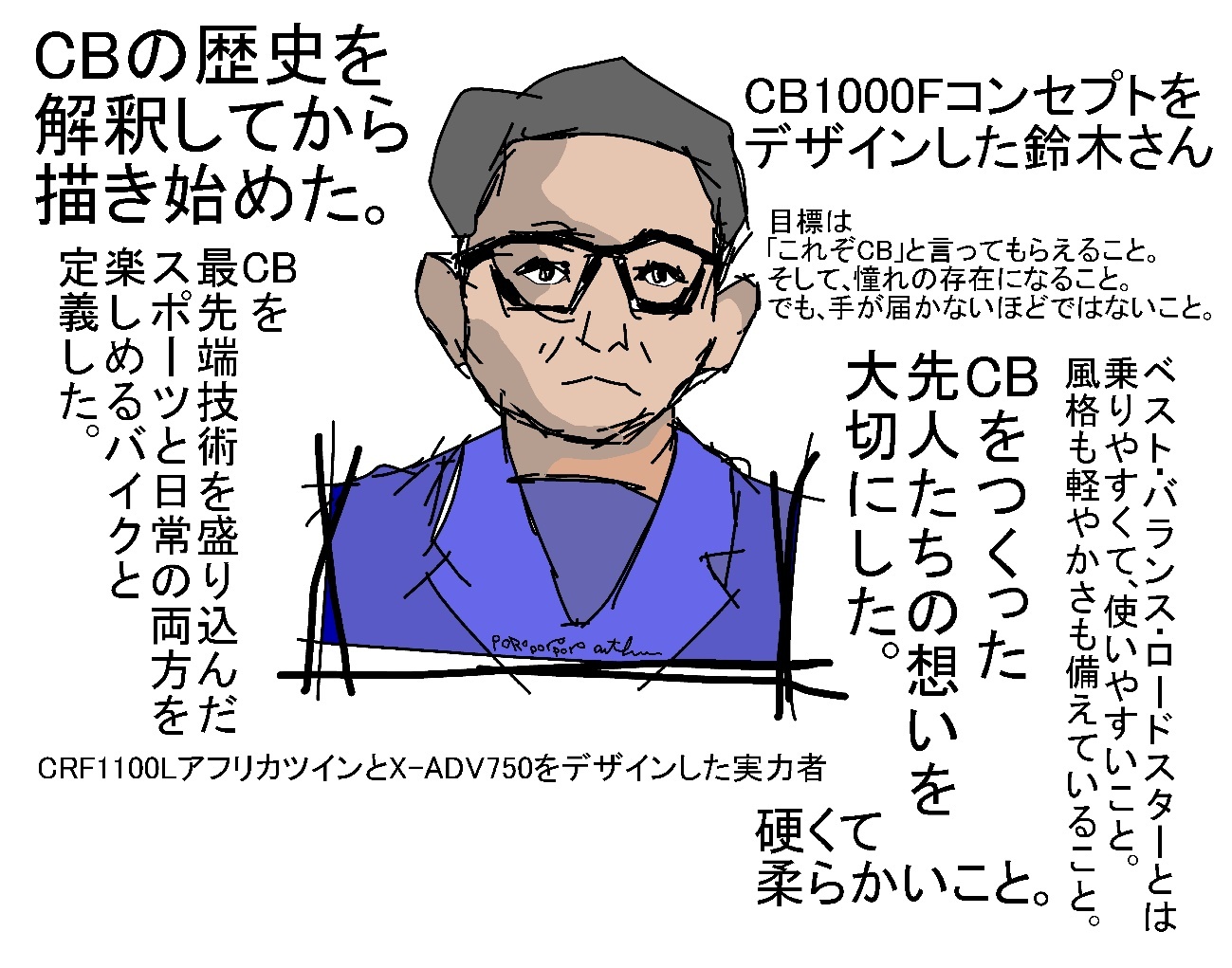

CB750Fは、鈴木氏がホンダに入社するはるか前に登場している。それで鈴木氏は、CB1000FのデザインをするにあたってCBの歴史を学ぶことから始めた。そして「CB=ホンダのバイク」と認識したという。氏はCBのデザインに関わることを光栄に感じ、デザイナー人生のターニングポイントになるとすら感じた。

鈴木氏たちデザイン・チームは歴代のCBを並べてみた。そしてCBを、最先端テクノロジーを盛り込みながら、スポーツから日常まで楽しめるバイク、と定義する。CB1000Fはこの定義にそってつくられることになった。

CB1000Fのもう1つの重要なコンセプトは、憧れの存在にしつつも、手が届かない製品にはしない、というもの。それでCB1000ホーネットをベースにすることでコストダウンを図ったのだろう。ちなみにCB1000ホーネットに積んでいるエンジンは1世代前のものである。

鈴木氏も、CB1000Fがリ・コンストラクションのバイクであることを、つまりCB750Fの再構築版であることを認めている。これは鈴木氏を相当悩ませたようで、こう語っている。

「エンジン周りやタンクに力強い要素をもってきて、水平基調をベースにヘッドライトの位置を決めるなどして風格あるたたずまいを表現しています。その反対に、シートから後方に向けて、軽やかにスッと抜けるようなデザインにすることでコントラストを演出。軽やかさをプラスすることで、風格がありつつも扱いやすさを感じていただきたいと考えました。

風格に軽やかさを加えることを目指したとはいえ、過去のCBとは少し異なったアプローチのデザインなので、最初はスケッチを描いている私自身にも違和感はありました。そしてスケッチから3次元のモデルに起こしていく際になるとまた違った印象になるので、風格と軽やかさのベストなコントラストを実現するために、スケッチやモデルでのトライを繰り返しました。」

CB750Fがデビューした約60年前は、750ccがトップ・オブ・ザ・トップだった。つまりCB750Fには風格があった。しかし現在は750ccはミドルクラスと呼ばれ、1,000ccでもSSでない限りモンスターと呼ばれることはない。そのためCB1000Fには軽やかさも持たせなければならなかったのだ。

この難題に立ち向かい、見事CB1000Fを描き切った鈴木氏は、CRF1100LアフリカツインやX-ADV750のデザインにも関わった実力者である。

まとめの代わりに~終のバイクに決めた理由

最近のホンダの大型バイクの衰退ぶりはひどかった。空冷4発のCB1100の生産をあきらめ、王者CB1300を捨て、ホーク11をすぐに撤退させ、CB1000Rは格好良いのに売れずにフェードアウトせざるを得ず、大型SSは完全に氷河期に入ってCBR1000RR-Rもいつまでつくり続けられるかわからない。

CB750Fのセルフ・パクりだろうと、Z900RSのビジネスモデルを丸パクリしようと、ホンダには売れる大型バイクが必要だったのだ。

しかしそれだけの代償を払った意味はあった。CB1000Fコンセプトからコンセプトが取れて市販化されたら、バカ売れするに違いない。

私は55歳で、今は初代隼に乗っている。まだこの巨体を取り回す力があるが、数年後には限界に達するだろう。そのとき最後のバイクとしてCB1000Fを買おうと決めた。

CB750Fへの強い憧れと、ナンダカンダいってもホンダを嫌いになれないホンダ愛を受け止めてくれるバイクだからだ。