私はバイクにデザインしか求めていない。格好良いバイクだけが欲しいのであって、格好悪いバイクは買わない。

「当たり前のことをなぜそんなに力強くいうのか」と言われそうだが、いいたいことはこういうことである。

■バイクをデザインだけで選ぶ理由

●バイクの性能は行き着くところまで行った。メーカーの選択を間違えなければ、どのバイクを買っても性能に不満を持つことはない。だから今はデザインだけで選んでよい時代なのだ。

バイクにとって性能が重要であることはいうまでもないが、今はもう低性能のバイクがないので性能でバイクを選ばなくてもよいのである。だから思う存分、デザインだけで選べる。

デザインだけで決めてよい時代のバイク選びについて考えてみる。

性能はもう気にしなくてよい、といえる理由

私が、もうバイク選びで性能を気にする必要はない、と思えたのは次の2台のバイクを知ったときである。

●ホンダGB350

●スズキ隼(3代目、現行型)

(上がGB350、下が現行隼。低スペック・バイクも超ハイスペック・バイクも頂点を極めてしまった。写真は公式サイトより。以下ほぼすべて同)

GB350は348cc、20PS、空冷OHC単気筒、という低いスペックのエントリー・バイクであるが、驚くほど乗りやすい。安価なのに製品の質が高い。

バイクの進化は通常、低スペックから始まって、徐々にスペックを向上させていく、という過程を経る。だから低スペック・バイクは低性能になりがちだがGB350はその常識を覆した。

一方の現行の隼では馬力に注目したい。現行の隼の馬力は188PSで、先代の2代目隼197PSから5%もダウンした。馬力が売りのメガスポーツで、新型の馬力が旧型を下回ることは営業的にはご法度なはず。スズキはそのタブーを犯して現行隼をつくったわけだが、これは「197PSは人類にとって脅威になりうる数値であり188PSぐらいが限界」という解を示したことになる。

低スペック・バイクでも十分な性能を持ち、超ハイスペック・バイクの性能に至ってはとうの昔に頂点に達していた。これが、もうどのバイクを選んでも性能に落胆することはない、といえる根拠である。

H2のカウルの驚異~奇抜なのに収まる

それでは本題に入る。

私はバイクの格好良さには、単純な格好良さと驚異のデザインの2種類があると考えている。単純な格好良さとは、例えば1,000㏄SSのような、バイク乗りなら誰もが直感的に格好良いと思える形状である。あるいはハーレーのクルーザー・タイプやトライアンフのカフェレーサー・タイプのような伝統的な形状も文句なく単純に格好良い。

一方の驚異のデザインであるが、こちらの定義は難しい。驚かせつつ、多くの人に「うん格好良いね」と思わせるデザインのことなのだが、説明には多くの言葉が必要になる。しかし驚異のデザインの例示はとても簡単で、例えばカワサキH2である。

「なんだこれ」のち「すごい」

https://www.khi.co.jp/rd/magazine/pdf/180/n18003.pdf

冒頭のイラストはH2のカウルだが、これをみて奇抜と思わない人はいないだろう。H2は2015年にデビューしたのですでに10年が経過しているが、いまだにこの顔は異彩を放っている(本稿執筆は2025年1月)。

小さな丸目ライトを中心に、放射状に多数のラインが発せられている。ライトの両脇には穴が計2つあり、その周囲に羽がたくさんついている。

H2の第一印象は「なんだこれ」だった。格好良いとも、優れているとも思わなかった。ところがしばらくみていると、まとまりや収まりを感じるようになってきた。「うん、これはこれでありだな」と。そしてさらに時間が経つと「これはすごい」と思わざるを得なくなった。

奇抜さを塗りたくって収めた強引デザイン

ではカワサキのデザイナーは、奇抜なデザインのなかからどのようにして収まりを生み出したのだろうか。私の理解では、カワサキは奇抜さを塗りたくることによって強引に収めていった。

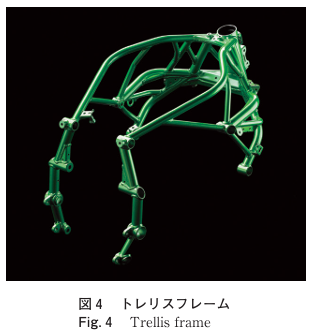

H2のカウルに見慣れると、次はトレリスフレームに目がいくだろう。この手のモンスター・バイクのフレームにはぶっといアルミの角材を使うのが常套手段だが、H2のそれは貧弱にすらみえる鉄丸パイプだ。鉄パイプは正確には高張力鋼管という。

カワサキは鉄丸パイプをH2に使った理由をこのように説明している。

■H2のフレームに高張力鋼管を使った理由(川崎重工技報から)

| 高い安定性を確保するために,通常は車両骨格の固有値を上げる手法を採用しており、ZX-10Rシリーズでは比重の小さいアルミ材料を使うとともに、骨格を中空鋳物形状として軽量で非常に高い剛性を確保している。特徴として高速度域での安定性を確保できる一方で、路面のギャップや急な路面変化などで車両に外乱が入った場合には車両に高い周波数の挙動が発生する場合がある。レース向けの車両の場合は軽量化を優先しているが、一般ライダーにとってはこの挙動が安心感の低下につながることになる。このためNinja H2シリーズでは、アルミに比べて比重の大きい高張力鋼の管を採用するとともに高い材料強度を利用して限界まで薄肉化することで、剛性を大幅に下げて固有値を下げ、「外乱をしなやかにいなす」という思想でメインフレームを開発した。 |

あえて剛性を落として乗り味のしなやかさを優先させた、と説明するが、大排気量・大馬力バイクにトレリスフレームを使う意外性がH2のインパクトを強めているのは明らかである。

H2デザインのハイライトはカウルとフレームにとどまらず、スーパーチャージャーにも、シングルシートの形状にも、片持ちスイングアームにも、バズーカ砲並みのサイレンサーにも現れている。ハイライトをこれだけ多く持つバイクは珍しい。

混乱を収めるには、平和的な解決策が有効になることもあるが、しかし圧倒的な力を有する者が「ごたごたいってんじゃねえ」と暴力的に鎮めることもできる。例えば、子供の喧嘩をプロレスラーがやめさせるように。

H2は、バイクに乗っていれば誰もが欲しがる最高級の部品をいくつも惜しみなく投入することで収めてしまったのである。この手法がスペインのサグラダファミリアと似ていると思うのは私だけだろうか。

https://www.sagradafamiliatickets.org/)

収まりは砂糖。使いすぎに注意

収まりのデザインについてさらに深掘りしていく。

奇抜なデザインを描くことは簡単だ。もし私が誰かから「格好良くなくてもよい、収まってなくてもよい、ただただ奇抜なバイクを描いてみろ」といわれれば描ける。そして市販されているバイクのなかにも、これは奇抜さだけだな、と思わせるものがあり、申し訳ないのだが格好良いとは思えない。

それでもバイクメーカーが奇抜さを追求するのは、そこに新味があり、バイク乗りを驚かせる力があるからだ。ただ奇抜さの追求はリスキーである。消費者は慣れていないものに拒否感を示すものであり、奇抜なだけのバイクは売れない。奇抜なデザインを描くデザイナーは勇気がある。

だからこそ奇抜さを格好良くするには調味料が必要になり、それが、収まりなのだ。

https://www3.kawasaki-motors.com/mc/bimota/)

無難になりすぎる

収まりが、奇抜なデザインを格好良くするなら、奇抜抜きに収まりだけで描けばよいと考えるだろうか。しかしそうはいかない。

デザインにおける収まりは、私が考えた概念であるが、一言でいえば違和感がないこと。あるいは、破綻していないこと。収まりがよいデザインは、みる者を安心させる。バイクは尖った乗り物だから収まりなんて要らなそうだが、それでも所有者は年単位や10年単位で同じバイクを見続けることになるので、嗜好品である工業製品としては嫌悪感を抱かせないことも必要になるのである。

ところが、収まりだけを重視したデザインは、無難さが災いして次第に物足りなくなる。現在新車販売されているバイクのなかで私が最も収まっていると感じるデザインは、ホンダCB1300だ。「次はどのバイクを買おうかな」と考えるとき、必ずCB1300が候補にあがる。それはデザインに良い印象を持っているからだが、いざ写真をみると、これじゃない、となる。収まりは砂糖であり、多く入れすぎると、甘党の私でも甘ったるくて食べたくなくなる。

形以外で格好良さに影響を与えるもの

格好良いデザインで最も重要な要素は形なのだが、バイクの場合は形以外の要素も貴重な存在になりうる。例えば排気量や気筒数、過給機などだ。

なお本章の考察はBikefunのISOSHU編集長からアイデアをいただいた。

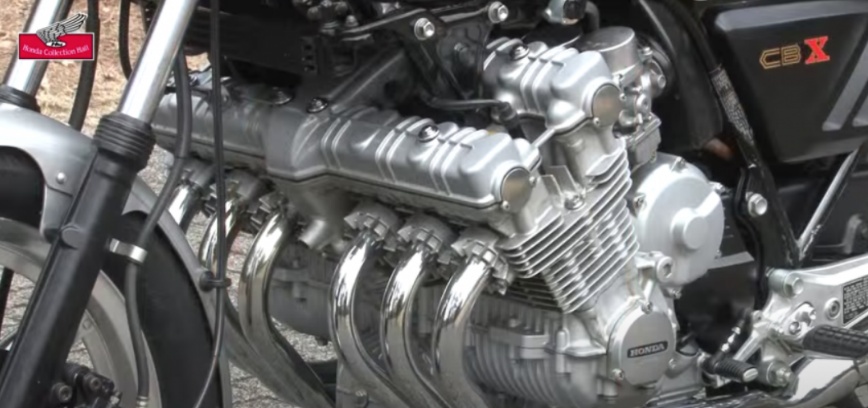

排気量、気筒数、過給機は、一般的には性能の要素であり、デザインの要素とみなされない。しかしバイクはエンジンがむき出しになっているので、デザイナーはエンジンの形状もデザインに組み込んで描いていく必要がある。

https://hondago-bikerental.jp/bike-lab/13116.html)

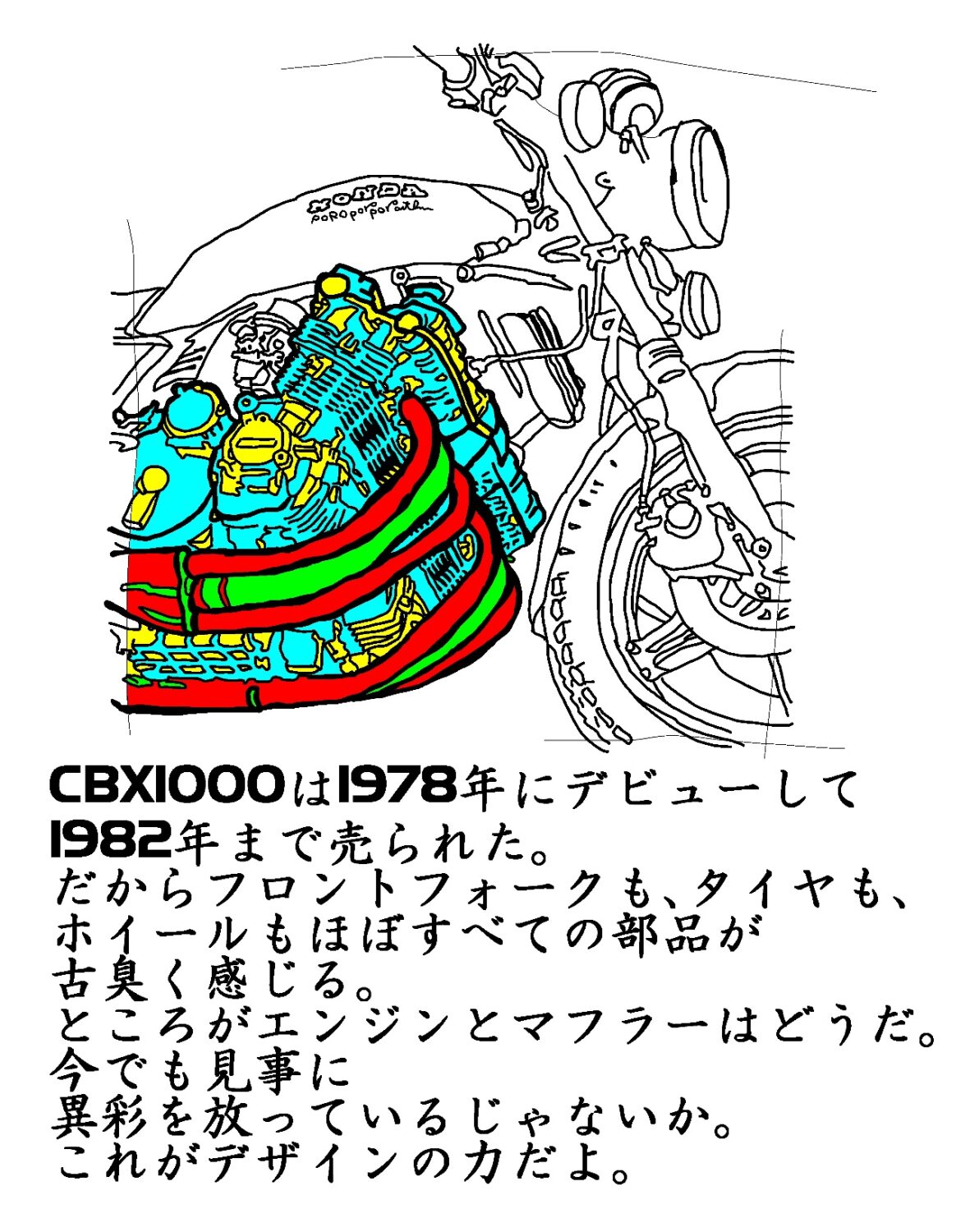

例えばホンダCBX1000は、6気筒であることによって伝説的なデザインとなった。CBX1000は1978年にデビューした旧車なので、今みるとタンクもシートもフロントフォークもリアショックもホイールも古臭いデザインであり、全体的には凡庸なデザインといわざるをえない。しかしエンジンだけは21世紀が始まって四半世紀が経っても新鮮味が失われていない。

CBX1000のデザインの高い価値は、エンジンによって支えられていると考えられる。

話をH2に戻すと、もしこのバイクにスーパーチャージャー(過給機)が付いていなかったらどうだろうか。あのスゴミのあるデザインが浮いてしまうだろう。

そう考えるとH2のカウルのデザインは「スーパーチャージャーを付けた以上は過激な形にする必要がある」と考えられて描かれた、と推測できる。この推測が正しければ、過給機はデザイナーのモチベーションを高めるのである。

まとめに代えて~格好良さは嘘をつかない

私はブランド品にまったく興味がない。ルイビトンのモノグラムが優れていて、唐草模様がイケてない理由がまったくわからない。私には両者が等価値にみえる。

しかし見た目に興味がないわけではなく、むしろ関心大ありである。格好良いデザインの製品にカネを出すことは惜しまない。

格好良さは嘘をつかない。

格好良い製品を持っていると嬉しい。嬉しさを得たくて、多少値が張っても格好良いものを選んでしまう。その逆に、値段を気にして格好良さの追求に妥協してしまうと、買ってすぐに後悔する。

バイク選びにおいて、性能を気にする必要がなくなったことはとてもありがたい。なぜなら、このバイクのデザインはとても良いが性能がいまいちだから買わない、と思わなくて済むからだ。だからデザイナーと同じくらい、バイクの性能をここまで高めた開発者にも感謝している。

本稿では「奇抜さ+収まり」の格好良いデザインのバイクとしてH2をとりあげたが、そのほかにも初代隼、現行刀、CB1000R、初代モンスター、SRX、GPZ400Rなどもこの仲間だと思っている。

参考

https://www1.suzuki.co.jp/motor/lineup/gsx1300rrqm5/?page=style

https://www.honda.co.jp/GB350/spec

https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/mt-10/color.html

https://www.ktm.com/ja-jp/models/naked-bike/2024-ktm-1390-superdukerevo.html

https://www.suzuki.co.jp/suzuki_digital_library/2_moto/ss4_062.html

https://www.khi.co.jp/rd/magazine/pdf/180/n18003.pdf

https://www.bikebros.co.jp/catalog/4/101_1

https://www.honda.co.jp/CB1300

https://www.goobike.com/maker-kawasaki/car-ninja_h2/index.html

https://www.kawasaki1ban.com/impression/44136/

https://hondago-bikerental.jp/bike-lab/13116.html

https://www.goobike.com/cgi-bin/search/search_result.cgi

https://www.sagradafamiliatickets.org